↧

地產W世代活動影片回顧

↧

尋找下一個特斯拉---Netflix讓投資人美夢成真?

「3D列印產業」和「電動車龍頭特斯拉」後,

許多讀者紛紛來信或留言詢問美國產業,

特斯拉從六月到近期最高漲幅近100%,

就有朋友問到:「請問現在美國股票中還可以找到下一檔特斯拉嗎?」

答案是肯定的,在太平洋的另一端,美國各式產業正蓬勃發展。

而不管哪個世代,都會有英雄躍身而出,

30年前不會有人想到電動車可以慢慢普及;

20年前也不會有人想到手機、平板等移動裝置會取代PC。

畢德歐夫週日下午參加了一場活動,

引用會中趨勢科技創辦人張明正總裁說的:

「未來的商機在雲端、big data,軟體的東西已經慢慢取代硬體」。

不知不覺business model又改變了。

上圖為特斯拉(TSLA)週線走勢圖

趨勢=資金+心理

在上週五電子商務零售商亞馬遜公布第三季財報仍舊是虧損,但銷售大幅超過預期,也讓亞馬遜股價大漲近10%。

同時線上遊戲商Zynga也公布財報,

虧損低於預期讓市場驚喜,股價也大漲近6%。

相信讀者會感到疑惑,明明沒賺錢怎麼反而股價大漲?

是的,因為這樣新經濟模型的公司著眼未來的成長性,

而股票市場本來就是在反映一個「公司未來發展性」,

在多頭市場發展期尤其明顯,

也才會有一句股市名言:

「漲時重勢、跌時重質」

當空頭市場發展期,公司獲利會被拿出來放大檢視,

本益比法、或者是股息發放,都會是市場的主流。

但是多頭市場,一定是在玩一個「夢」,

談夢想一定賺不到錢嗎?並不一定。

所以重視未來獲利發展性或者商業模式是否可行,就是股價是否不斷上漲的重點。

至於這個「夢想」究竟會不會實現?

以後再說吧!

夢想之所以偉大,

是因為一個「破壞性創新」的技術成功,

就足以撼動整個市場甚至改變人類的行為模式。

德國股神托斯科蘭尼說過:「趨勢=資金+心理」,

市場的資金會尋找具備這樣條件的企業,

同時心理產生各式想像、趨勢,

「強勢股」就會應運而生。

線上看影片是新世代王道

除了電影院,大家會選擇到百視達租片或在MOD看是否上架,或等電影台上映?

現在的選擇更多,youtube、各種APP和PPS都是大家不可或缺的好工具。

我們這週要和大家介紹一家線上影音供應商Netflix (Nasdaq: NFLX)。

Netflix 是一家付費使用者已經超過3600萬的線上影片租賃網站,

統計資料顯示使用者每季會以1000多種裝置收看超過40億小時的節目,

下載量超過美國總體的30%。

除了線上收看外,Netflix打破原先的單片出租模式,改成月租服務,

沒有到期日也沒有延遲罰款,不用擔心還片的問題。

線上挑選好想看的影片,Netflix就會馬上寄出。

上週一Netflix在盤後公佈財報優於預期,盤後交易上漲超過10%,

隔天開盤繼續大漲慶祝,

也進入今年以來漲幅最多的排行榜,

最高漲幅來到300%。

為什麼Netflix可以創造驚人表現?

以前小眾市場比較不受重視,但是網路時代來臨後,透過技術與網路傳遞,有更多機會接觸到潛在的客戶,

同時成本大量降低,成為「利基商品」。

簡單來說,「眾多的小市場結合就可與主流大市場相抗衡」(請參考下圖)。

Netfilx利用「3低」:

低儲存成本、低通路成本、低宣傳成本打造出專有的「長尾市場」。

說到這邊大家可能想問百視達(Blockbuster)呢?

這家過去家喻戶曉的出租業者也跟隨光碟片的沒落,

漸漸失去舞台。

今年初已經宣布在英國的事業體破產,

而美國實體店面也陸續關閉,

雖然現在也揮軍進入線上串流服務,

但其他業者早已卡住位置,未來還要努力。

Big Data獲利策略

大家還記得在數位革命開啟,網通股飆風再起中提到潘朵拉有「音樂基因體計畫」

(Music Genome Project)的個性化音樂服務嗎?

Netflix也有一套影片建議引擎服務,叫做Cinematch。

利用數據分析,根據消費者過去的影片評價,

預測使用者接下來會想看怎樣的影片,

根據Netflix回測,這樣的分析服務達到75%的接受度。

同時Netflix也利用這些數據自製影集,

等於先客製化大部分民眾的喜好,

推出後大受好評,成功跨入數位內容製作領域,

已經是時代華納和HBO的強力對手。

千元股票俱樂部的啟示

團隊在之前的幾篇文章中都不斷提到「個人化」、「分享」與「行動雲端」,全球三大雲端廠商Google、臉書、Amazon,每天要處理極大量的資料,

但在建置Data Center時,

並未仰賴傳統大廠甲骨文(Oracle)、思科(Cisco)的軟硬體,

而是自行找廠商研發建置。

上週分享的

「美國千元股王俱樂部---無視地心引力的Google」就是這些元素的綜合,

許多人開始在猜下一個千元股票獎落誰家。

也有人會質疑股價是否過高,不論Google或蘋果等公司,

每到一個新的價位都有股價偏高的聲音,

而結果是好公司繼續創造歷史,

我們強調「價格在於企業的成長與續航力」,

用交易面來看,強者恆強、弱者恆弱,

與其不斷預設高點,還不如第一個頭部完成後,

再來考慮是否真的要出脫持股比較實在。

近期畢德歐夫團隊成員Anson將受邀參加數位經濟討論會議,

未來也會在專欄持續結合產業趨勢與市場觀察,

為各位讀者帶來第一手資訊。

希望本週的文章內容你會喜歡,別忘了給我們一點鼓勵,

讓我們知道有你的支持,我們更有動力。謝謝!

美國產業大都是全球技術和潮流的領導者(leader)而不是追隨者(follower),為什麼畢德歐夫強調「買概念股不如直接買品牌擁有者」。

在台灣投資市場大部分的人還在執著訂單能見度、有無打入供應鏈等問題時,我們已經提早下工夫,在新一波的產業革命中發掘明日之星,你們準備好迎接新浪潮了嗎?繼續鎖定幣圖誌,和畢德歐夫找到下一個特斯拉!

在台灣投資市場大部分的人還在執著訂單能見度、有無打入供應鏈等問題時,我們已經提早下工夫,在新一波的產業革命中發掘明日之星,你們準備好迎接新浪潮了嗎?繼續鎖定幣圖誌,和畢德歐夫找到下一個特斯拉!

或許您對更多美股文章有興趣

美股投資不可不知的25檔權值股

2013年最違背地心引力的市場,日本股市(一)

進入美股市場新手最需要知道的五件事

檸檬汁需要黃金比例,投資組合也需要黃金比例?

最吸睛的遊戲產業,超越台積的王者公司(下)

↧

↧

從《精準預測》破解程式交易迷思

如果夏天的午後小品是塔雷伯的《反脆弱》

那今年秋天的睡前讀物就是Nate Silver的這本《精準預測》

一個在預測這檔事情上已經有相當成績的人,會告訴你如何避免預測失誤。

為什麼程式交易被誤解?

程式交易代表著,將已經明確的交易邏輯(也就是怎樣要買?怎樣要賣?),藉由程式來執行。

程式交易代表的是,由電腦執行買賣的指令。但買賣的邏輯是由「人」所寫的。

一開始大家對於程式交易有優勢的想像,來自於:

一、機械式的紀律操作,避免人性的弱點

二、一般的程式交易除了下單之外,還提供歷史數據提供參考,可以讓投資人瞭解下單的邏輯在過去模擬歷史績效為何。

程式交易的本質對於一個下單邏輯無法明確說出(別擔心,很多人都是這樣),

下單的紀律常有問題(容易凹單、開盤時間無法照顧自己的部位)、

下單的邏輯在過去常常大賠的人來說,的確可以改善一些缺點。

但這些改善,並不代表「獲利的保證」,為什麼?

作者在第三章《我在乎的只有輸贏》,很好的回答了這個問題。

魔球中球探與統計學家的戰爭

作者在2008年成功預測了五十州中四十九州的總統大選獲勝者與參議員選舉後,許多出版社找上Nate,想出一本像是《魔球》還有《蘋果橘子經濟學》書呆子征服全世界的故事,然而作者顯然不認同這種統計學家無所不能的立場,所以寫出了這本《精準預測》。

魔球在棒球上的成功算是一個特例,被媒體神話的例子;

用統計數據找出他人不知道的資訊的確有用--前提在於沒有其他人知道怎麼用統計數據。

作者認為球探的價值並不會被抹滅,反而現今球團更注重球探的價值。原因是因為球探除了可以瞭解統計數據之外,還可以觀察到統計數據觀察不到的事情,而且避免統計學家認為如果東西無法被量化,那就一定不重要的迷思,作者舉Billy Beane也會觀察球員的心理特性來說明所謂的《魔球》不是單純的統計超越一切勝利的天真想法。

過去的球探可能像《魔球》裡面寫的,只觀察一個棒球選手臉好不好看,但現今頂級優秀球探的挑戰,在於是否能將影響球賽的因素難以量化的部分作的比以前更好。

於是我們得到了初步結論:會用統計數據預測球賽已經不是什麼贏球的保證,

重點是你的資料解讀到底有多屌。

換到本篇文章想討論的程式交易的迷思,若是不能培養自己對於買賣邏輯好壞的判斷,那就容易落入"程式交易很厲害、一定可以賺錢"或者是"程式交易都在騙人"的二分法中。

最後引述書中三段文章,希望能有所啟發:

在大部分競爭激烈的行業中,跟運動一樣,最好的預測者都要不斷創新。要採用「利用市場效率不足」這樣的目標很容易。但這樣並不能真的給你一個計畫,讓你知道怎麼找到不足之處,然後決定這些代表的是全新的開始還是錯誤的線索。要想到別人沒想過的東西很難。要想到好的想法更難──而你想到的時候,很快就會有人複製。

所以這本書不會去推銷快速的解決之道,說你只要用稍微不一樣的方法來從事你的事業,就能比競爭對手預測得更好。好的創新者通常想的非常大,而且也想的非常小。在問題最為小的細節裡、別人很少會花功夫去看的地方,常常能找到新的想法。有時候你做最抽象、最哲學性的思考,思考世界為什麼是這樣,主流典範是否有替代之道,這時候就會找到新想法。在這兩個空間的中間地帶,我們的人生有百分之九十九在這裡度過,就很少找到新的想法。我們在人生正常的歷程中所做的分類和推測通常足以讓我們應付過去,但是有時候資訊可以帶給我們競爭的優勢,我們卻任其由指縫間溜走。

關鍵在於發展工具和習慣,好讓你會更常到正確的地方去找想法和資訊──一旦找到這些之後,就要磨練這些技巧,用輸贏去掌控他們。

程式交易不是交易獲利的保證,能不能寫出會賺錢的程式才是關鍵。

程式交易已死;程式交易萬歲。

程式交易已死;程式交易萬歲。

若不想進步,難道就不能賺到錢,還是可以的,以後有空再說。

↧

【策經專文】相對績效指標與策略品質(上)

(1) 風險淺談。

(2) 相對績效指標。

(3) 策略的績效品質。

(4) 不同策略間的比較。

一. 風險淺談

上回的【策經專文】我們探討了正期望值交易系統,建立了策略的基礎期望值,現在以統計的角度再度舉一個例子:

假設一枚不公平的硬幣,正面出現機率只有兩成,背面出現機率高達八成,

假設今天甲乙兩人協議好對賭擲硬幣,甲壓注正面而乙壓注背面,

當出現正面時:乙要付10元給甲,

當出現背面時:甲要付2元給乙,

經過計算我們會知道,

乙的獲利期望值為0.8*2-0.2*10=-0.4即代表平均每次壓注會賠四元,

這時候甲的期望值是正值0.4。

甲的壓注是正期望值,而假設此擲銅板遊戲能一直持續進行,

則長時間下去最終甲的獲利會比虧損還多,

但最怕的是在甲在熬到銅板出現獲利前就遭遇連續虧損而資金用盡,

因此如果今天甲只帶了20元參加這個遊戲,那很有可能在能獲利前就先被乙把手上資金全賺走了,這也是交易世界中常常提到的資金控管-永遠保持可以重新交易的機會(關於資金控管的細節將會在往後的文章詳細討論)。

假設現在出現了另一個遊戲,一個箱子裡有6個黑球,4個白球,

今天甲乙兩人協議好對賭從箱子中抽出一顆球的顏色,甲壓注白球,乙壓注黑球,抽出後再放回,若出現白球乙要給甲7元,出現黑球時甲要給乙4元;則此遊戲甲的期望值則為0.4*7-0.6*4=0.4,這個遊戲甲的期望值依舊是正值0.4。

與上一個遊戲相比,甲的期望值依舊是0.4元,但因為黑白球的遊戲,在獲利與虧損的金額上會比較穩定,相對比起銅版的遊戲不容易出現連續虧損,而獲利時也不會出現巨額的暴利,不確定性較低,因此兩相比較,黑白球的遊戲因為風險較低,會是個更好的選擇方案,如果甲同樣只帶了20元,比起擲銅板的遊戲也會較不容易破產。

風險的意義即為獲利的不確定性,並不單指虧損才叫做風險,獲利也是風險的依據來源,交易系統的不確定性過大,資金起伏也會跟著變大,在資金控管上不容易穩定,只能較保守地放大額度,如果風險較低,我們才較有本錢採取更積極的作為-降低資金水位放大槓桿。

而同時風險也是種機會成本的表現-如果交易不能有更大的獲利,我們不應該冒更大的風險。簡單的風險衡量可以用損益的標準差做計算,藉由【策經專文】的策略分析可從損益分配觀察出:

上圖是範例策略的每日損益分配圖,經過計算日標準差是 18537.69 元,如果風險增加,標準差會更大,則此分配圖會更分散,極端的獲利變大而極端的虧損也會變多;若風險減少,標準差就會減小,分配圖就會較為集中。這邊單純是要說明風險不見得是壞東西,風險增加的同時只要績效也相對提升那就是值得。

二. 相對績效指標

一般系統在建立完成,大部分的投資人皆以總損益去做衡量,總損益愈大愈好,並沒考量到風險,而且不同系統間只比較總損益意義並不大,而相對績效指標簡單的定義為-每冒一分風險,可以換得多少分利益,是具有比較意義的績效指標。在說明相對績效指標前,我們先說明策略經理人的年化報酬率與年化標準差是如何計算,在策略的參數設定時可以輸入資金成本,可輸入使用者在使用此策略時的準備資金金額大小,以下策略為台指期策略,設定準備資金為一百萬,設定此準備資金可以幫助我們計算報酬率。

採用單利計算(期貨回測不適合用複利計算),一年 252 個交易日。

因此我們依據上述公式了解,當設定的準備資金變成兩倍,則年化報酬率只有一半、但年化風險卻也變成一半。

常用的相對績效指標:

以上兩個相對績效指標中Sharpe Ratio是普遍最常用的指標,但是有另一派的說法認為虧損跟獲利通常幅度範圍不會相同(譬如停損、停利),為了適應這損利不對稱的交易系統,而以「下跌標準差」去取代分母,也就發明了SortinoRatio,這特別在逆勢系統更為適用Sortino Ratio較低(逆勢系統在虧損時通常幅度都較大),而順勢系統的下跌標準差則會較小,使得SortinoRatio較大。

採用相對績效指標有以下優點:

(1) 不同策略間可以互相比較: 有的策略短沖,有的策略長單,或是進出場點不同,有的策略雖然總損益高但是風險也相對增加。

(2) 不同時間區段可互相比較: 譬如想比較策略在 2003~2005 與 2007~2009 的績效哪個較好 , 一般都會認為後者賺得較多所以比較好 , 但其負擔的風險也較大

(回測上通常顯示 2007~2009 的總損益較高,但損益的波動也確實變大),因此要採用相對績效做比較。

(3) 不同部位口數可互相比較: 由公式可發現,在相同策略,一口單與兩口單的相對績效指標將會相同 , 策略的部位影響可以透過報酬率與風險的處理解決,而策略有加減碼時,當加碼時-獲利增大、風險增大,也可以藉此比較。

(4) 不同商品可以互相比較: 不同合約規格的商品,在回測報表上差異很大,但透過相對績效指標可以不考慮合約規格每點數金額乘數的影響。 Sharpe Ratio、Sortino Ratio 皆是以逐日損益去做計算,而尚有幾個相對績效指標是用逐筆損益計算:

獲利因子 = 總交易獲利 / 總交易虧損

淨利 / MDD: 用最大拉回當風險分母

這兩個相對績效指標也有上述四種優點 , 但績效是以逐筆損益加總計算 , 缺乏衡量時間期望值的優點 , 且著重在 「總共獲利」、「總共虧損」、「總共獲利」、「最大拉回」 ,而非一致性的考慮資金的穩定,在此僅供參考,有興趣者可以自行研究使用,並不難。

─本文感謝「策略經理人」提供分享。

本文淺談了風險的概念,以及運用"相對績效指標"來衡量風險與利益之間的關係;

下回將繼續介紹策略的績效品質,以及不同策略間的比較。

下回將繼續介紹策略的績效品質,以及不同策略間的比較。

↧

原地踏步vs逆風高飛:期貨當沖成長的三階段

又到了月底總結績效的日子,不知道各位本月的操作狀況如何?

近幾個交易日帽子盤出現的頻率增加不少

90度急拉急殺的盤勢,除了考驗你進出場的反應和速度

也考驗著你對盤勢方向的信心和執行紀律的果斷力

同一天的盤勢,不同的人看盤思維可能不同,進出場的作法也不同

做單做了一段時間之後,到底自己有沒有進步

除了你的戶頭會告訴你最真實的答案以外,還有許多目標,是損益的數字以外的事

有時太貼近盤面,過於在意帳面上的輸贏

反而會忽略了許多重要的東西

期貨交易有幾個必經的道路與關卡

相信是在這行久一點的朋友都會有相同的感觸

今天剛好是月底了,不論這個月的操作狀況如何

我們都希望下一個月能更好,也希望能戰勝自己有所突破

這篇金湯尼來跟各位聊聊一路走來你我可能都會碰到的幾個關卡

如果做了一段時間發現自己仍在原地踏步,要檢視目前自己當沖交易的程度

大致上可以分成幾個面向來討論:資金狀況、進出做法、心理素質

一、初入江湖,尋找寶劍

階段狀況剛進入市場,對於期貨交易充滿著美好的夢想,一定有因為「新手的好運」而莫名其妙大賺一筆,但過沒多久又馬上賠回去,甚至賠了更多,在操作上沒有固定的方式,也沒有策略的概念,很容易追隨明牌或是遍尋各大財經網站討論區,因為對於市場的看法沒有自己的主見,也沒有固定的邏輯跟方法看盤,單子進場有點像是在猜或是在賭行情。

資金狀況

初入江湖的新手階段對於資金的控制應該是最沒有概念的,通常保守一點的人會用一口單來操作,投機性比較強的人,會出現任意重倉,或是凹單不停損的狀況造成大額虧損,對於停損停利沒有明確的概念,更別提紀律和資金分配。最常出現的狀況是明明是當沖單,但是賠錢套牢就變波段單,希望今晚美股大發慈悲讓明天開盤時可以解套。

心理狀況

到底我適不適合做期貨?到底這個商品能不能讓我賺到錢?在莫名其妙賠錢之後常常會很懊惱的問自己,因為有嘗過甜頭,所以面臨虧損也不願意放棄,看著戶頭的錢一直減少,在操作上又急於把賠掉的錢賺回來,心裡最常出現的os,一定是:「把賠掉的錢贏回來打平我就不玩了。」但隨著下單的筆數越多,離這個目標卻越來越遠。

努力目標

剛開始作單,絕對不要過度交易,也就是多看少做,因為這個階段進場毫無疑問的就是要繳學費給場內的老手,能少繳一點就不要浪費子彈,要做的事情反而不是一直猛作單,而是要提升自己,提升自己的方式最直接的就是去看書,不管是技術面、心裡面、籌碼面、實戰面、或是高手的成功經驗,找到幾個方法來切入盤面,透過大量的閱讀學習,學著知道要看些甚麼、如何解讀和運用,才是最重要的,不要因為過度交易或是重倉而馬上陣亡,是這個階段的努力目標。

突破關鍵

能找到一套願意依循的方式操作,建立自己的主觀判斷邏輯,對盤面的現象和結構有基本的了解,多學多看少出手,別急著要賺錢,至少要先建立目標,知道要往哪個方向努力。

二、人在江湖、勤練招式

階段狀況已經練就了幾招慣用的招式,做法上也漸漸固定,知道每個時段要關心的盤面重點,對於多空慢慢有一定程度的掌握,這個階段的操作方式會不斷的改變,因為你會發現你所學到的東西、或是曾經賺錢的東西一下子能賺錢一下子卻又失效了,原因是市場會改變,有多空的循環也有大波動與盤整的周期,接觸的盤勢越多,每天都會有不同的心得,筆記本上寫的「注意事項不要再犯」越記越多,到最後會發現很多東西都在打架,順風盤賺的到錢,逆風盤又容易吐回去,績效上仍然不穩定。

資金狀況

學會了停損這件事,是這個階段最值得慶幸的事,至少要抓到無條件的單筆停損金額與當日停損金額,讓自己有個停機點,不會因為一筆大額虧損而陣亡,在進出上開始會有拆單的概念,明確的出手狀況,或是一面倒的順風走勢中,能用大部位咬到獲利,但在加碼錯的時候反而追在天花板砍在地板。停損上因為固定停損在盤中常常一直停損,帳戶上來來去去的,有點像是在靠天吃飯,絕對不是賺不到錢,而是有一餐沒一餐。

心理狀況

非常不能接受停損過後盤勢就反轉,或是加碼過後行情就走完,盤中會出現自亂陣腳的狀況都是因為不甘心,讓操作上不願意遵守原本給自己設定好的紀律,連續虧損都是這樣子發生的,常常會懷疑自己的做法是不是有問題,策略上是否哪邊需要修正,不斷的想要找尋更強的招式,大部分的人也都是在這一關停滯不前而放棄退出市場。

努力目標

這個階段的目標變成是累積實戰經驗,在目標的設定上更要明確的量化,像是我一天最多可以賠多少錢,這個禮拜、這個月、我要賺多少錢,有了這些金額的目標,才可以去倒推該下多少口數,賺多少賠多少要出場,另外一個重要的努力方向是開始做研究,不管是別人的招、自己的招,用的上手的招式就把歷史的走勢圖、K線圖、數據資料調出來看,研究如何讓進出場的條件更明確以提高勝率,在拆單上也應該要更明確,也就是要能清楚的掌握到自己熟悉的行情下大注,「這個狀況出現我就要下4口,如果沒有的話我就只下一口進場。」先尋求這樣的模式讓進出場的部位更穩定。

突破關鍵

累積大量的實單經驗與看盤的交易經驗,是突破到下個階段的關鍵,坦白說,這需要時間且沒有速成,依每個人的個性和天賦也有所不同,絕對不是拿到了一招絕世武功照著做就此一帆風順,因為市場不斷在改變,交易者的心態也不停的在改變,往下一個階段邁進,重點不是在招,而是在調整自己的心理狀況。

三、融會貫通、無招勝有招

階段狀況到了這個階段,最明顯的徵兆是很難一整個月做單做下來是賠錢的,只是賺多賺少的問題取決於當月的行情,腦袋中可能已經有了上百種K棒組合、上千張量價走勢圖,做單上常常是一種直覺或是反射動作,別人會問你為什麼你要進在這個點?為什麼這邊你要停損?你也常常會說不出個所以然,但是盤中做的進出事後不一定是最賺的,但在當下絕對是相對不吃虧的。

資金狀況

與上一個階段最大的不同點,這個階段在資金的運用上能隨著盤面的波動度做動態的調整,沒有固定的口數控制,但在行情發動時能瞬間加碼放大到旁人覺得不可置信的程度,加碼不對全身而退砍單的果決速度也像呼吸一樣自然,小賺、小賠、大賺、大賠,四種交易的結果,已經不容易出現第四種的狀況,讓戶頭的績效可以隨著交易筆數的增加而穩定的成長。

心理狀況

不會因為追在天花板或是砍在地板而在盤中感到痛苦不堪,單子不論賺錢出場停損出場,下一筆就是一個新的開始,連賠幾筆之後洗個臉,冷靜一下,回到盤中還是能沉穩的面對,因為這個階段的交易者很有自信,賠的錢一定賺的回來,一點都不用著急,這只是早晚的事而已。

努力目標

會發現因為商品的關係在流動性上碰到了瓶頸,轉而嘗試往其他商品去做研究。到了這個階段,已經沒有人可以教給你什麼了,唯一能教你的就是市場,不停的在與市場對話,感受他要傳達的訊息與脈動。

另外很容易出現飛蚊症、手指肌腱炎等不適,漸漸了解身體健康的重要,因為賺再多的錢沒命花也沒用。

對於期貨操作你是否有許多無法突破的點?或是對於市場仍然是一知半解?

受邀群益期貨,金湯尼明天將會南下到台中與讀者們見面分享一些操作的心得

歡迎中部的朋友們到場一同交流!

講座資訊

↧

↧

肥胖不是一天造成的:談肥尾效應!

摘要:本週我們介紹厚尾(Fat Tail)。又稱肥尾、胖尾。

正常的交易世界?常態機率分佈(鐘型分配)!

要描述明天可能的漲跌,我們通常會用一個機率分佈去詮釋。沒學過統計的朋友不用怕,我們用一個最簡單的例子去說明:假設你認為明天的走勢只有兩種情形:漲50點跟跌50點,且機率各為50%。我們可用下圖去描述:

理論上,每天漲跌的機率大約都是五成,沒有人知道明天到底會長還是會跌,會漲是漲多少點?會跌又是跌多少點?

稍微複雜點,假設你認為有四種情形,漲50點跟跌50點的機率各40%,漲100點跟跌100點的機率各10%。則機率分佈圖變為:

當然,上面兩張圖是離散型的機率分佈,一根一根的柱狀圖,分別只考率可能發生的兩種情形或是四種情形。實際的漲跌分佈絕對不像上面兩個例子那麼簡單,而是呈現一個連續型的機率分佈。

當考慮更多CASEs時:漲跌1點的機率,漲跌2點機率....漲跌n點的機率,你會發現整體看來柱狀圖越來越多,也越來越纖細,纖細到最後,就變成類似下圖的連續型機率分佈!理論上來說,這圖型應該接近常態(Normal)的鐘型分配(Bell Shape)。

過度安逸,讓你忽略了風險意識(死於安樂)

有沒有看到連續型的機率分佈那左右各長長扁扁的尾巴。長長扁扁代表兩個意思:1. 長長代表距離現在的mean值(中心)很遠。

2. 扁扁代表發生的機率很低,低到你可能一點都不在乎,甚至認為機率是0。

舉例來說:現在大盤點數約8300點,一週後結算,由於過去三個月,甚至半年時間,指數都是橫盤整理,成交量低迷。沒什麼上沖下洗的行情可以做。這樣的行情很好操作,只要乖離度過大就反向操作(Contrarian)。也就是漲太多就賣,跌太多就買。

然而,安逸慣了,是墮落的開始!

你可能會認為,一週後絕對不可能漲超過9000點;或是一週後絕對不可能跌破7600點。畢竟,這樣的機率相當的低,歷史上可能沒出現過幾次。根據過去半年的行情,更不可能在未來一週內出現。

於是,你大膽的賣出9000Call與7600Put,雖然每口賣出後收到的權利金很少,但因為你認為"一定"獲利(100%的機率獲利),於是你使命的賣出、拼命的賣出。在有限的資金下,能賣多少口就賣多少口!

黑天鵝事件造成厚尾效應!

財務實證的結果發現 underlying asset會有肥尾,但不是對稱的,也就是大跌的機會大,大漲的機會小。我們用下圖表示在股價指數選擇權市場的volatility skew現象:

如何從厚尾事件中獲利?

當然話說回來,你還是要估計到底黑天鵝事件發生的機率是多少?估計過高,你賺不到錢,估計過低更慘,你會賠大錢。有人會用定期定額的方式,每次結算當天投資一小部份的資金做選擇權買方(跟買樂透一樣),期待在結算那天黑天鵝事件的發生,或是指數異常的飆高或殺低,海撈一票。

沒錯,這樣的操作方法,在金融海嘯後確實可以獲利。只是,你可能每週每月都在賠錢,確在唯一的一次,一口氣全部賺回來。

執行這樣的策略,需要有異於常人的耐心、勇氣。

能賺到錢,是應該的!

星期五;一天一錠,效果一定,歡迎訂閱「幣圖誌Bituzi電子報」

1. 安逸時,總是將未來可能發生的風險輕描淡寫成長長扁扁的尾巴。

2. 無預緊的發生黑天鵝事件,造成恐慌。

3. 於是投資人過度反應,讓大漲大跌的機率超過平常預期。

4. 事後檢視,長長"扁扁"的尾巴於是便成長長"胖胖"的尾巴。

(這時巴菲特會說,大家都恐懼的時候,我要勇於買進!)

以上是個循環過程,歷久不衰,始終如一。

2. 無預緊的發生黑天鵝事件,造成恐慌。

3. 於是投資人過度反應,讓大漲大跌的機率超過平常預期。

4. 事後檢視,長長"扁扁"的尾巴於是便成長長"胖胖"的尾巴。

(這時巴菲特會說,大家都恐懼的時候,我要勇於買進!)

以上是個循環過程,歷久不衰,始終如一。

↧

返鄉置產台商到哪去了?

紅色子房專文,刊登於 好房HouseFun 雜誌 2013年11月號

下午三點,站在台北某豪宅新建案的漂亮大廳玄關,雄赳氣昂的黑衣警衛幫我們開門。迎面而來是笑容可掬,人稱豪宅一姊的S。

這豪宅建案上一個代銷剛撤場,換上S所屬的代銷公司。由於我在外商銀行房貸部門擔任資深主管的朋友K跟S是長期配合的合作夥伴,為了幫S捧捧人氣, K找我一起去參觀建案。

「歡迎你,子房先生。」S客氣地說,K馬上拍拍她肩膀:「不用太客套啦,自己人來看看有什麼可以幫忙的。」

S看看四周沒有其他人,嘆了一口氣說:「坦白說,你們是我今天第一個客戶耶。」據說幾天前S的好多位熟客戶都來看過了,卻沒有一個出手甚至出價。

「建商價格太硬了吧?」我說。「加上大坪數高總價,區位又沒有很好,不曉得建商當初企畫打算賣給誰。」

「賣給打算返鄉置產的台商呀!」S說;「我前幾個案場真的有好多台商下訂買豪宅,可是不曉得怎麼一回事,最近這些大咖客戶都消失了。」

「當初許多返鄉置產的台商,是因為政府在98年初把遺產稅從50%調降到10%,促使許多資金回流。但是經過快四年的時間,該置產的也都買得差不多了。」我說。「現在得具有收藏價值的豪宅才比較可以打動這些高端客戶,你這個案子區位及設計似乎還沒有到獨一無二的收藏水準,所以有些難度喔。」

「而且,現在他們的錢也進不來啊!」長期幫富商處理房貸事宜的K說,「最近客戶買房資金來源都被查稅,看看有沒有隱藏海外所得,我好幾個客戶都被國稅局嚇到了,索性乾脆都不出手。」

我接著說:「加上呀,台北豪宅有些貴到讓這些長期遊走海外的富商們下不了手。以總價兩三億來說,在台北買豪宅大樓一層樓,在美國高級社區可以買豪華別墅,到歐洲甚至可以買酒莊古堡了。」

「喂!被你們這樣說,我覺得好像該換工作了。」S吐舌頭說。叮!華麗的電梯門打開了,我踩進這電梯大小的空間,想想以一般上班族薪水得要用至少五年以上不吃不喝才有機會換得這樣大小的立足面積,貧富差距實在是太大了。

*******************************************************************************

到底返鄉置產台商到哪去了?這是許多豪宅建商及代銷業者的疑問。

答案是,他們還在;但是有兩個因素促使他們停手了。

因素一:貸款成數降,現金來源得曝光

自從央行公布豪宅房貸不得逾六成的規定,許多專門做富商房貸的銀行部門業績驟降。因為,以往由於這些富商的信用紀錄及還款能力相當好,因此銀行都積極爭取讓這些富商客戶貸更多的錢,給予最優惠的利率條件與最高額的貸款成數,所以這些富商即使大部分資產都在海外,在台灣資產有限,仍然可以借到很多錢來買豪宅,下手不手軟。

然而,自從豪宅房貸成數降至六成,富商們得自備四成現金。區區幾千萬對這些富商來說雖不是問題,但是要他們把資金從海外轉進來,就會碰到要解釋現金來源的問題,國稅局就會盯上是否有漏報境外所得的情事。

由於目前世界各國都缺錢,債務危機擴大的美國也在追查這些擁有綠卡的富商境外所得。所以擅長稅務規劃的富商們,一旦資金來源曝光,就恐怕有被追境外所得稅甚至雙重課稅的風險。許多台商在海外有數十億的公司與個人資產,但是在台灣只有資本額一千萬的分公司,所以繳稅有限。

但是,為了買房匯入大量資金,就會有說明現金來源的問題。這些富商們為了保持低調避免被追稅,乾脆就縮手不買了。這大概是政府當初降低豪宅房貸成數始料未及的結果,比起頗受爭議的奢侈稅政策,至少有限縮豪宅買氣十倍以上的效果。

因素二:在台灣買房的機會成本偏高

隨著房價的節節升高,少了銀行的大量融資支持,富商們就要認真思考,把資金配置在台北是否是最好的選擇。根據Global Property Guide的研究,台北的房地產收益評等已經敬陪末座。不管是考量偏低的租金收益,或者是後續房價是否續漲的疑慮,在台北買豪宅的誘因似乎不大。

在美國英國買套房公寓,可以兼顧子女未來就學需求;在日本買公寓華廈,可以獲得穩定的資金收益;在馬來西亞買酒店式公寓,可以享受長期經濟起飛的資本利得。到越南買房子,可以作為台商設廠布點的前哨站。

當這些返鄉置產台商遊走全世界,回到台北以後,到底有什麼誘因讓他們願意掏自己的錢,冒著境外所得曝光的風險,買一棟總價數億的豪宅?

只要找到了這個誘因,應該就能解決大多數豪宅建商及代銷業者的疑問了。

還在守著大坪數豪宅空屋,巴望獲得返鄉台商青睞的建商們,除非對上述兩大因素有解,不然還是建議快快變更設計,造福真正有需求的首購族群吧!

↧

虛擬貨幣的逆襲--比特幣的暴起暴跌

裡面闡述了各年代的貨幣歷史與背後隱藏含意,

儘管有人批評太多內容都以陰謀論解讀,

但不可否認貨幣政策是這幾年影響全球經濟的重要,

像是量化寬鬆(QE)就是影響市場最大變數之一。

畢德歐夫團隊這週要分享的主題很有趣,

是近期水漲船高的「比特幣」(bitcoin),

4年來升值漲3萬倍,是的你沒看錯,是3萬倍...

這是幾天前的報導:

29歲挪威工程師寇克(Kristoffer Koch),

4年前以約700元台幣購買剛問世的比特幣(bitcoin),

後來他幾乎忘了此事,

直到今年4月一篇講述比特幣幣值狂飆的文章,

讓他想起電腦中躺著這些新金礦。

他花了1天才想起來當時為比特幣錢包設定的密碼,

他擁有的5千比特幣當時已飆至69萬元美元(約2027萬元台幣)

比特幣升值4年漲3萬倍

而這樣的虛擬貨幣也牽動金融體系、社群網路與經濟模式的微妙變化。

比特幣是什麼,能吃嗎?

1.如何運作?它是2008年由名為一名或一群名為中本聰(Satoshi Nakamoto)所發想,

稱為位元(bit)幣(coin),存在於點對點(P2P)的網路中,

和目前許多下載軟體採用同樣原理,

大家只要下載軟體就有機會找到比特幣,

這動作被稱為「採礦」。

2.如何交易?

每筆交易資料會儲存在數據鏈(block chain),

可隨時在網上查閱所有紀錄,

每個比特幣和電子銀包都有加密,

不會重覆使用,因此每個比特幣都有獨特性。

比特幣可以在許多網路商店購物,包括中國大陸的百度網站。

目前大約有1100萬個比特幣在全球流通,

也和實體貨幣有交叉匯率。

目前比特幣最大的交易所是位於東京的MT.GOX,

大約經手了全球80%的比特幣交易,

必須提供護照等文件才可以開立帳戶,

進行存入、支取的許可,和開立一般的交易帳戶相同。

數位黃金

技術部分我們不多說,回歸到投資本質上,最簡單解讀方式就是把它當作是「數位黃金」,

黃金沒有具體的評價標準,

完全是以市場認同作為信心基礎。

貨幣歷史中曾經出現「金本位」時期,

國家之間的匯率由各自貨幣的含金量比率決定。

過去有關黃金的文章,讀者可以再閱讀一次,

黃金長線熊來臨,別人不告訴你的黃金礦業股操作(上)

黃金長線熊來臨,別人不告訴你的黃金礦業股操作(下)

資金新寵兒

剛才我們說到黃金,在之前的文章中提到一項重要特性--避險,

身為數位黃金,比特幣也拜債務危機之賜迅速崛起。

下圖是MT.GOX交易所的比特幣走勢圖,

每次快速上漲的時間點都是歐債危機爆發、美國債務問題。

在最近一次美國債務上限發生時,

市場憂心國債降評、貨幣貶值,

過往避險工具黃金卻沒有大漲,

而美元貶值,資金找不到避風港,

轉而往比特幣避險,

原因在於比特幣沒有任何主權債務疑慮,

同時不受任何貨幣主管機關與政治力的控制。

在發生恐慌的時候,除了我們之前討論過的VIX外,比特幣成為另一個資金去處。

是交易媒介還是投機商品?

當初發起比特幣的構想在於適用於點對點的電子金融系統,使買賣雙方能夠直接交易,

不需要經過第三方中介,

而貨幣純粹是快速的交易媒介。

不過現在看起來真的有達到這個效果嗎?

先說一下剛才提到的金本位為什麼後來被取代了,

主要原因在於技術的進步讓實體商品愈來愈多,

黃金產量成長卻跟不上,那比特幣呢?

現階段比特幣每10分鐘生產25枚,

規律不變,接下來縮減為12.5枚,

再接下來縮減為6.25枚,

預計2040年停產,

因此比特幣可預期的固定供給量可以避免通膨,

和現在全球各國的印鈔政策相比較,

比特幣相對凸顯出保值的功能。

不過這卻也產生其他問題,

價格繼續攀高代表市場認同度逐漸上升,

現在每一分每一秒,比特幣的生產成長速度卻也在減少。

正所謂「奇貨可居」,

預期價格上升會導致更多人「惜售」,

流通數量反而大幅減少,失去了貨幣功用。

在總體經濟學裏頭凱因斯學派和奧地利學長久以來對貨幣、

通膨通縮等議題都存在不同看法,

比特幣影響也是學術界新的討論議題。

虛擬貨幣的實體化

比特幣當年出現時候沒有人看好這種虛擬貨幣,彭博社在2011年就曾討論過,

那時看壞原因卡在流通性,但目前已經摒除。

從另外一個角度來看,

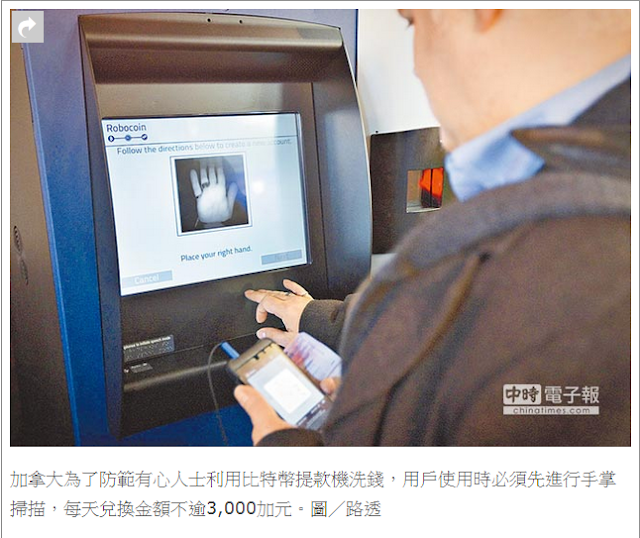

加拿大出現第一台比特幣的專屬ATM,

美德兩國都承認是合法貨幣,

影響力已經滲透到實際世界。

然而畢德歐夫團隊並不認為比特幣會完全取代實體貨幣,

即使現有的歐元或是提倡的亞元現在都還存在實際面問題。

資安疑慮和地下金融問題是大家目前的擔憂,

今年以來已經陸續有幾個交易平台和轉帳中心被調查或關閉。

無論如何,

比特幣已經掀起一場新的貨幣新思維,

挑戰各種現存的各種制度,

投資市場上的熱度不言而喻,

基金和ETF等商品都躍躍欲試,

同性質的耐特幣(Litecoin)、比特股(BitShares)或電子商務亞馬遜幣(Amazon Coins),

是我們觀察的焦點。

我們合理預估在不久將來,

這些虛擬貨幣結合更強的雲端儲存技術和電子支付系統,

顛覆現在的經濟模式。

就像電影《鐘點戰》裏頭,

是以時間作為貨幣制度的新世界,

而新的遊戲規則就會創造不同的經濟模式。

長期有在關注畢德歐夫美股專欄的讀者,

如果對於美股有興趣的新手朋友,

畢德歐夫的新書終於在本週上市,

「美股大贏家」是針對股票初學者的一本全彩色圖文書,

這本書有豐富實用的內容,希望讀者可以多多支持。

感謝綠角大的熱情推薦、台指一哥金湯尼與聶建中教授的推薦序,

讓本書增色不少,再次感謝這幾年來支持我的讀者。

美股大贏家--博客來預購

美股大贏家--金石堂預購

未來也會陸續在各大書店上架,

有心想要前進美股的讀者請別錯過喔!

如果喜歡我們的文章,請分享給更多朋友,

美股大小事,就看幣圖誌!

彼得林區說過:「在各個產業、各個區域內,一定還有投資專家還沒發現的寶藏,靜靜等待被發掘。」這也是我們認同的,近期美國積極發展的新能源、大數據和行動智慧產業等新趨勢,畢德歐夫團隊持續掌握第一手美國訊息,找出投資的千里馬。

或許您對更多美股文章有興趣

美股投資不可不知的25檔權值股

2013年最違背地心引力的市場,日本股市(一)

進入美股市場新手最需要知道的五件事

檸檬汁需要黃金比例,投資組合也需要黃金比例?

進入美股市場新手最需要知道的五件事

↧

幾種常見的加碼方式介紹

部位控管一直是很熱門的話題,在何時要如何調整部位大小,或是在何時該加碼部位讓獲利加大,都是大家很有興趣的議題。因為我們永遠不知道何時會有行情出現,要是知道的話,在一開始全部梭哈就好,就可以大賺特賺。也因為市場存在許多不確定性,所以試探性地建立部位,可能是比較保險的方式。在市場上交易要的是活得久,所以很怕一次性的破產失敗,不可能把把都壓重注,所以要藉由部位分配來分散風險,並增加獲利。

幾種部位調控方式

常見的部位調整方式大致上可分成兩大種:

1. 分批式進場-也就是面的概念,是不同點位的加碼方式。

2. 動態調整每次進場口數-也就是點的概念,是相同點位的加碼方式。

第一種方式也是大家常說的加碼,加碼方式又有各式各樣的方式,

主要都是滿足某些條件後的再進場加碼,最簡單常見的有-

1. 固定點數或比例加碼方式-也就是當你第一筆單進場獲利超過設定的點數或比例後,就加碼1次,一直照這樣下去。不過加碼次數有它的效率性,不是加碼越多次就越好喔!

2. 拉回加碼方式-當你進場後,價格往反方向走時加碼。比如說:當做多時,指數拉回50點,就進場加碼1口多單,以此類推。其實拉回攤平成本加碼方式跟凹單常常是一線之間,如果沒有管控好出場方式會造成可觀的虧損。

3. 損益曲線加碼方式-簡單來說就是當你獲利達到設定目標時加碼,或是虧損達到你設定的目標時加碼。

4. 設定指標加碼方式-可能用某些技術指標或是自訂指標來做衡量,相當於是衡量市場熱度的指標,舉例來說:如果使用ADX來當做加碼指標,可能ADX每往上增加10,可能就多單加碼一次,諸如此類的方式。

當然還有其他加碼方式,這邊只是舉出一些常見的方式。

第二種方式就是根據某些條件或情況來調整下次進場的口數,也就是動態的部位調整方式。常見的動態部位調整方式有-

1. 隨著波動大小來調整進場口數大小的方式-最簡單的方式就是使用口數=W/風險值,W通常是一個固定數值或是可承受的虧損點數,風險值是可以變動的值,通常使用可以衡量最近波動的數值,像波動率就是。或是W可能是固定資金,而風險值是你策略的最大連續虧損,這也是一種方式。

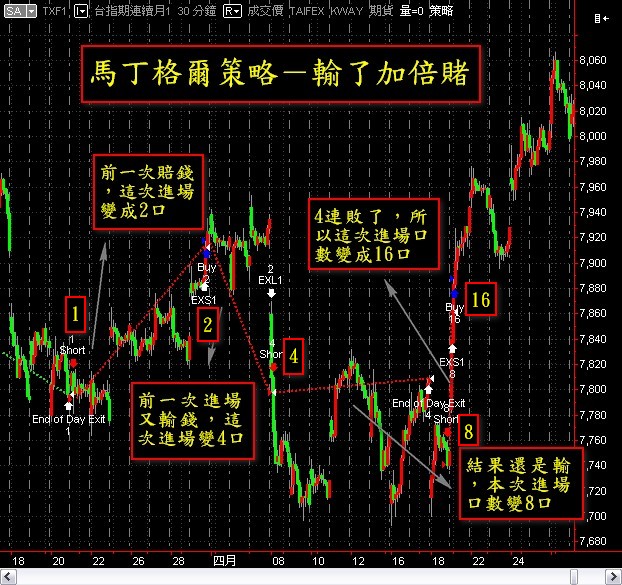

2. 馬丁格爾(平賭)法-其實這是一種賭博方式,簡單來說,在一個只能壓大或壓小的賭盤裡,一直不斷的只壓某一邊(如壓大或壓小),每輸錢一次,下次就把輸錢的數目乘上兩倍,一直到你贏一次為止,就可以將前面所虧損的金額全部贏回來並多贏第一次所壓的金額。詳細的內容,以後有機會在介紹,如果運用在交易上,就是你每次交易只有兩種選擇,做多或做空,只要你輸錢,下一次進場就把部位放大2倍。基本上,這種方式不是一般人可以玩的,因為你必須要有雄厚的資金可以忍受很大的虧損才有機會去贏得最後一把。當然還有反馬丁格爾加碼法,剛好跟上面顛倒,就是贏的時候把部位放大2倍,但是這種方式只要輸一把,就會把前面所有贏的錢都輸光還倒賠本金。兩者使用的時機最大的差異在,馬丁格爾法適合使用在盤整市場,因為盤整市場一般交易策略輸的機會比較高。如果在趨勢市場中,交易策略贏的機會就比較多,反而使用反馬丁格爾策略可能會比較好。這些加碼方式,使用起來會有它的限制,也不太適合一般人使用,不過大家還是可以研究看看,蠻有趣的。

3. 特殊情況加碼法-當你發現某種情況發生時,你的交易策略勝率特別高,你就可以選擇在這時候把部位壓加大。舉例來說,最近的價格都在20日均線之下,但是今天開盤跳空站上20日均線,你發現過去這樣的情況有很大的機率會往上走一波,你就可以在這次進場時把部位壓大,諸如此類的情況。

當然還有很多其他的加碼或調整部位的方式,只是有的方式想要轉換成程式語言來回測不見得這麼容易,也會有一些限制,以後有機會再做回測給大家看看差異。

口數也可以變化

有時候進場口數的變化方式又牽扯到資金控管的問題,所以方式也是無奇不有,金字塔加碼法、倒金字塔加碼法,甚至上面說的馬丁格爾加碼方式也是一樣。你不見得要依照1口、2口、4口、8口這樣的調整部位方式,你也可以使用費氏係數來調整部位,或是任何其他的方式,所以在口數的調整上又是另一門學問。不過不管怎麼調整一定跟你所擁有的資金大小有關,一定要根據資金大小來決定總部位大小,不然會很容易發生爆倉的危險。而且任何的加碼方式都會跟出場方式有很大的關係,一但你壓大部位,風險自然提高很多,這時候的部位控管就是要決定於何時要出場,出的好就可以留住獲利,出的不好可能會讓虧損加大,反而得不償失。所以各種不同的加碼方式會有自己對應的出場方式,當你在撰寫程式的時候就要特別小心,因為程式寫得越複雜,就越容易有bug出現,反而出現一堆問題。所以當資金沒有很大時,也不要把所有的錢都壓在同一支程式的加碼策略中,這樣分散風險的效果並不高。因為大部分的加碼策略都要建立在趨勢有拉開,如果盤勢始終在盤整的話,加碼方式反而會讓你被修理得很慘。

不一定要靠加碼分散風險

獵人覺得好的投資組合分配應該是多市場、多策略的分散,由多市場來分只交易散單一市場的風險,由多策略來分散在單一市場只交易某些商品的風險。其實用多策略一樣可以達到分散進場點的效果,這跟加碼的效果也是一樣。而且使用不同策略的進場有他各自的依據,交易起來也會比較有信心。適當地使用加碼方式去試探行情是否出現,是可以的,但是獵人比較推薦用多策略去分散進場點。

獵人將舉辦給初學者參加的活動,就是程式交易魔鬼訓練營,有興趣的人可以點進去網址了解活動內容。

多市場、多策略的分散才是管控風險的好方式。

星期二、愛用Google+的幣圖誌朋友,立刻追蹤財經知識

↧

↧

【策經專文】相對績效指標與策略品質(下)

※錯過上集的讀者,請先參看【策經專文】相對績效指標與策略品質(上)

以統計的角度上而言,樣本數愈多,能參考的價值愈高,譬如一位交易者在2008年底作多,只做了一筆單,到09年可能賺了幾千點了,他沾沾自喜,認為自己已經找到聖杯,甚至還複利計算,這讓有點經驗的人知道後是會被恥笑的,因為這明顯是以管窺天;因此在衡量交易系統歷史的績效,把資料的筆數一起納入計算,就能達成衡量交易策略品質的目的。

首先我們介紹Z-Score的方法:

這樣的計算方式有點像SharpeRatio,分子是期望值分母為標準差,外加一個交易筆數開根號,因此整理如下:

單筆期望值愈高=>Z-Score愈高

單筆標準差愈高=>Z-Score愈低

樣本數(交易筆(日)數)愈多=>Z-Score愈高

Z-Score的計算方法實際上是一種依常態分配標準化的做法,以常態分配99%

信心水準衡量,Z-Score必須要高達2.32才能有顯著的正期望值

然而 Z-Score 在使用上有個缺陷-「如果是以筆數計算 , 那交易筆數愈多分數愈高」,如果您的策略是屬於短沖型的策略,交易筆數就會變得相當多,就算是每筆的額度都很小 , 很容易就把分數衝高 , 反而變得期望值與標準差之間的關係不重要了;因此為了解決此缺陷有兩個處理方法:

(1)用逐日損益計算 Z-Score:一年最多 252 個交易日,無論是長單還是短沖,都是同樣的衡量尺度,因此經過的日子愈多,品質愈可信賴。

(2)採用 SQN(Strategy Quality Number)

SQN 是 Van Tharpe 博士提出的衡量法,目的在於改良 Z-Score ,SQN 的計算類似 Z-Score,但在筆數的計算上有個上限,如果每年超過 100 筆交易,就當作 100筆計算。

例如策略的歷史交易資料時間區間是在 2009/11/02~2012/03/27 ,共有 597 個交易日內作了 260 筆交易,則計算出平均一年的交易次數是 260*(252/597)=109.75次,則此範例超過了一年 100 次,因此計算上每年交易比數直接帶入 100。

我們給 SQN 的範圍做了評分標準:

SQN<=1 , 可能危險

SQN 介於 1.01~2 之間,一般系統

SQN 介於 2.01~3 之間,好系統

SQN 介於 3.01~5 之間,完美系統

SQN 介於 5.01~7 之間,超級系統

SQN>7,聖杯

您可藉由策略經理人的SQN幫助計算分析,了解您的績效品質,而有時候SQN過高,更有可能是策略過度最佳化(overfitting)的警訊,策略經理人提供您切換不同時間區間的功能,建議您在實際市場上執行一段時間後(至少一年),再回頭切換時間區間,前後比較看看回測與實單的SQN有無落差,可幫助您判斷您的系統是否失效。

這是依逐筆損益的績效總覽,經過比較,第test1的SQN比test2的SQN還要高。

上圖是依逐日損益的績效總覽,經過比較,test2的Z-Score比test1的Z-Score還要高。

由SQN與Z-Score比較結果,可知此二種策略就品質上來說差距不大(都是一般系統,顯著正相關)。

上圖是依照相對指標匯出的座標圖,橫軸是年化標準差,縱軸是年化報酬率,而與原點連接而成的斜率其實就是SharpeRatio;由於第一個策略的準備資金設定的較高,因此年化報酬率較第二個策略低,但年化風險值也隨之降低,而經過SharpeRatio與SortinoRatio的比較,我們了解到,在實際上第一個策略是比較有價值的,因為在同樣的風險下,他有更大的獲利機會。

─本文感謝「策略經理人」提供分享。

三.策略的績效品質

許多人在開發完新策略後會有所疑問:「我的績效看起來是正期望值,但樣本太少,這樣的績效是否可信?」以統計的角度上而言,樣本數愈多,能參考的價值愈高,譬如一位交易者在2008年底作多,只做了一筆單,到09年可能賺了幾千點了,他沾沾自喜,認為自己已經找到聖杯,甚至還複利計算,這讓有點經驗的人知道後是會被恥笑的,因為這明顯是以管窺天;因此在衡量交易系統歷史的績效,把資料的筆數一起納入計算,就能達成衡量交易策略品質的目的。

首先我們介紹Z-Score的方法:

這樣的計算方式有點像SharpeRatio,分子是期望值分母為標準差,外加一個交易筆數開根號,因此整理如下:

單筆期望值愈高=>Z-Score愈高

單筆標準差愈高=>Z-Score愈低

樣本數(交易筆(日)數)愈多=>Z-Score愈高

Z-Score的計算方法實際上是一種依常態分配標準化的做法,以常態分配99%

信心水準衡量,Z-Score必須要高達2.32才能有顯著的正期望值

然而 Z-Score 在使用上有個缺陷-「如果是以筆數計算 , 那交易筆數愈多分數愈高」,如果您的策略是屬於短沖型的策略,交易筆數就會變得相當多,就算是每筆的額度都很小 , 很容易就把分數衝高 , 反而變得期望值與標準差之間的關係不重要了;因此為了解決此缺陷有兩個處理方法:

(1)用逐日損益計算 Z-Score:一年最多 252 個交易日,無論是長單還是短沖,都是同樣的衡量尺度,因此經過的日子愈多,品質愈可信賴。

(2)採用 SQN(Strategy Quality Number)

SQN 是 Van Tharpe 博士提出的衡量法,目的在於改良 Z-Score ,SQN 的計算類似 Z-Score,但在筆數的計算上有個上限,如果每年超過 100 筆交易,就當作 100筆計算。

例如策略的歷史交易資料時間區間是在 2009/11/02~2012/03/27 ,共有 597 個交易日內作了 260 筆交易,則計算出平均一年的交易次數是 260*(252/597)=109.75次,則此範例超過了一年 100 次,因此計算上每年交易比數直接帶入 100。

我們給 SQN 的範圍做了評分標準:

SQN<=1 , 可能危險

SQN 介於 1.01~2 之間,一般系統

SQN 介於 2.01~3 之間,好系統

SQN 介於 3.01~5 之間,完美系統

SQN 介於 5.01~7 之間,超級系統

SQN>7,聖杯

您可藉由策略經理人的SQN幫助計算分析,了解您的績效品質,而有時候SQN過高,更有可能是策略過度最佳化(overfitting)的警訊,策略經理人提供您切換不同時間區間的功能,建議您在實際市場上執行一段時間後(至少一年),再回頭切換時間區間,前後比較看看回測與實單的SQN有無落差,可幫助您判斷您的系統是否失效。

四. 不同策略間的比較

策略經理人提供策略比較的功能,可以採用各種績效指標去比較不同策略之間的優劣,以下範例提供兩個策略,test1 偏短線、test2 是長線。這是依逐筆損益的績效總覽,經過比較,第test1的SQN比test2的SQN還要高。

上圖是依逐日損益的績效總覽,經過比較,test2的Z-Score比test1的Z-Score還要高。

由SQN與Z-Score比較結果,可知此二種策略就品質上來說差距不大(都是一般系統,顯著正相關)。

上圖是依照相對指標匯出的座標圖,橫軸是年化標準差,縱軸是年化報酬率,而與原點連接而成的斜率其實就是SharpeRatio;由於第一個策略的準備資金設定的較高,因此年化報酬率較第二個策略低,但年化風險值也隨之降低,而經過SharpeRatio與SortinoRatio的比較,我們了解到,在實際上第一個策略是比較有價值的,因為在同樣的風險下,他有更大的獲利機會。

─本文感謝「策略經理人」提供分享。

本文介紹如何運用"相對績效指標"(不論是Sharpe Ratio、Sortino Ratio、Z-Score或者最後的SQN)來衡量策略品質,以及風險和獲利機會的關係。期待對策略品質有更強衡量標準的讀者不可不詳參之。

↧

面對不斷改變的市場,你準備好了嗎?

逆水行舟不進則退

持續的觀察市場並隨之進步調整,

往往才是在市場存活的方法,

否則淹沒在云云市場的浪濤是很容易的事。

之前從法人避險槓桿數據一文中我們提到過,

這兩年台股法人的避險所使用的槓桿水位不斷的上升,

進而導致短線上的盤勢振蕩與波動更難捉摸 ,

面對這樣時空背景來說 , 執著於短線的投資人 ,

另一個方法就是納入這些市場的改變去修正自己的策略,

今天卡方斯就來講一個短線籌碼上比較簡單的修正概念。

知道市場改變,自然要印證修正

衍生性金融商品的槓桿越大,通常也代表著市場短線的投機客力量越大,

盤面刷洗的狀況必然會更為嚴重 ,

這兩年來台股法人的短線投機客,

隨著這些法人大舉進軍這個領域,

相對來說短線操作的難度也因此加大

(詳見從法人避險槓桿數據,告訴你短線上難做的原因!一文)

不過對於觀察籌碼的我們來說 ,

區分出短線法人投機客與長線的籌碼,

進而去修改策略才是適應市場的方式,

這邊卡方斯舉手邊一個策略來陳述這個概念,

此概念是利用外資股票與期貨籌碼進出場動作

來套利的一個短線策略近來的表現,

策略本身在沒有經過任何調整與停損利的修正,

以經有超過六成勝率的表現 ,

同出手次數不多,也很容易跟其他策略結合。

卡方斯外資短單套利原始權益曲線(未加任何條件與損利)

不過可惜的是這個策略在觀察外資數據時 ,

單純把買與賣視為一樣的概念。

數據分析上, 建構策略根本的道理才是最重要的 ,

如果我們以經知道外資的避險籌碼這兩年槓桿大幅提升

還去把買單與賣單當作是一樣的事情,

是不是就等於對於市場的改變根本沒有在意呢?

如果這個策略把衍生性商品的多空單看成一樣的權重,

根據外資籌碼短線進出場的去套利的策略,

長線較為穩定的外資投資部位,

應該會比短線的套利投機部位來的有意義。

(將來有機會卡方斯再帶大家分類這兩種不同的部份情況)

所以如果原始的策略把做多與做空的部份分開來看,

其實很清楚的可以發現 ,如同我們的預期

在這個策略上籌碼較為穩定的多方擁有比較好的獲利曲線

卡方斯外資短單套利原始權益曲線(未加任何條件與損利)

發現了這樣的特性後

卡方斯在進行所謂的出場條件設計,

與風控最佳化設定之前。

(停損,停利,條件濾網…..etc)

反而會花更多的心力在這個策略的原始進場條件,

去納入避險槓桿的變化來改善此策略的多空平衡能力。

你研究追求的是好看的數據?還是背後的為什麼?

每月與交易手的聚會中 ,當然少不了各種策略的討論,

不過觀察策略回測的同時

卡方斯覺得更重要的是

策略原始的想法與根據是什麼 ,

引用的條件數據有沒有道理?

相關的背景時空有沒有變化?

可不可以再深化修正?

才是我”未來”可不可以投入的首要觀察目標

如果只是拿一堆數據拼出一個結果,

確對於策略背後的原理跟本不知所云?

沒有系統只為了玩數據而玩數據,

或是強加一些包裝過的炫麗名詞來掩護背後的理論空洞,

其實我往往都不太想去談後面的細節。

如果一開始的方向就走錯了,

後面其實在怎麼利用各種條件去湊,去最佳化, 去分析權益

意義都不大,容易淪為”偽科學”的迷障而走入死胡同

理性交易,才是對自己的錢與操作負責的展現。

祝

操作順利

卡方斯

策略最重要的是建構的想法有沒有依據,有沒有其他可以完善或可以納入考量的。如果一開始的方向就走錯了,後面用各種華麗的手法去最佳化, 去分析權益都會很容易淪為”偽科學”的迷障而走入死胡同。

↧

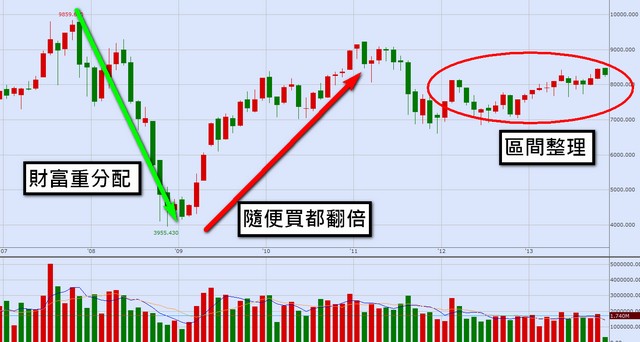

一起看台股:近幾年市場之回顧比較

隨著大環境改變,股市每個時期都有不同的風貌

參與者不同、莊家政府的遊戲規則不同、國際局勢不同

總總不同面向的因素造就了現在市場的狀況

長期身處於市場當中,不難發現台股市場長線上結構的改變

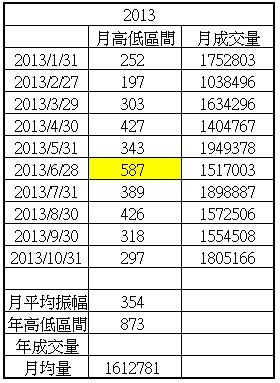

這篇文章金湯尼幫各位讀者整理一下近幾年來加權指數的量價區間

近幾年的大盤

07年是令人興奮的多頭年,市場充滿生命活水,年成交量是近七年的高峰

加權指數最高也來到9859,締造了一個近年來無法超越的高點

月平均振幅高達741點,整年的高低點區間有2553點

08年金融海嘯,市場用閃電的速度崩盤式下殺,

對很多只會做多的股票族來說可能是場惡夢,不景氣也造就了社會的財富重新分配

經歷過這段時間的期貨波段交易者,都有一段共同美好的回憶,再爛的波段策略

也是每天眼睛一打開就等著收錢,月平均振幅有1037點,整年有5354點的開心區間

09年市場觸底反彈,多頭展開反攻的號角,市場非常熱絡

量價齊揚,年成交量溫和放大,整年有4024點的高低區間

月平均振幅也有709點,這是一個用射飛鏢選股票都可以翻倍的年代

同一期間市場也出現了大量的「股神」,因為人人買股都翻倍

這是大崩壞之後重建的美好

10年多頭走入尾聲,年度的總成交量與前年產生量價背離的狀況

越往上走壓力越大,也漸漸走不動,整年的高低區間縮小為1958點

11年市場開始量縮回檔修正,年高低區間2611點,同時年成交量開始逐漸萎縮

到了去年12年台股量縮的速度更快更誇張,比起11年消失了近22%的成交金額

整年的高低區間只有1313點,月平均振幅來到了新低502點

在市場久一點的投資人漸漸感到「台股真的不好做了」

12年的年底世界末日預言沒有成真,但你我都共同體驗了13年的台股末日

走到現在11月初,全年只有一個月振幅區間超過500點(以黃色表示)

和前幾年的狀況剛剛好相反,

07年-11年,台股月區間低於500點的月份不超過4個月

換句話說,這幾年有8個月以上的時間當月有500點以上的行情可以做

今年到目前為止的月平均高低點只有354點,整年的振幅873點

這些數字都創了這幾年的新低

指數在一個月不到500點的區間裡晃,用另一種方法來表示

就是順勢的策略可能剛開始加碼,行情就走完又要反轉

面臨來回被沖洗的命運

總結心得與想法

面對這樣的台股,不知道各位有什麼想法?身為土生土長的台灣人,金湯尼覺得有一點點哀傷

每天看著量能不停萎縮、區間越做越小

心中實在是有萬般的無奈,彷彿跟前幾年的市場比較起來不是在做同一個商品

市場總是有其多空循環,有激情的出現也有激情過後的休息整理

但量能這東西是騙不了人的,幾年的慣性就是玩的人越來越少

沒有新的外來因素刺激,近期內昏睡中的台股可能很難改變現況,

許多資金也紛紛出走海外造成惡性循環

回到自身的操作上,除了重新檢視一下長線策略的可行性

金湯尼覺得還是要多練練短線的技巧

振幅區間常態性的縮小,對當沖交易者而言也會有影響

難以用單筆大獲利點數來取勝,變成是要用勝率和加碼口數來做短單

在這個淺水無大魚的時間點,反而是練習短線當沖的盤感的好機會

如果接下來的台股市場,很難見到當月500點以上的行情

對長線的投資者而言應該要好好思考是否要將資金放在更有意義的地方

希望有朝一日台股能重新充滿活水動起來

↧

資金控管才是王道(一):顛覆你認知的期望值!

本週我們開始介紹資金控管經典書籍:Van Tharp's Definitive Guide To Position Sizing。(How to Evaluate Your System and Use Position Sizing to Meet Your Objectives?)

作者是Van K. Tharp博士。Tharp 2006年還有一本很有名的書: Trade Your Way to Financial Freedom。隨後出了中文本:交易.創造自己的聖盃。(相信很多朋友喜歡這書名的關鍵字: 聖盃!)

最近出的書籍為: Trading Beyond the Matrix: The Red Pills for Traders and Investors.

第一章:黃金交易法則(The Golden Rules of Trading)

1. 當建立一個新部位時,設好你的初始風險 (Initial Risk, R)。R表示你在初始停損點所遭受的損失。2. 用R定義你的虧損與獲利(R-multiples):例如在這交易策略裡,我可以虧損2R,可以獲利5R。

3. 不管做任何策略改變,只能限制你的虧損為1R或是更少。

4. 確認你策略的平均獲利大於1R。

上面這四條規則有一個最經典的詮釋:降低你的虧損,並且讓獲利飛!(Cut your losses short and let your profit run.)

這時,你設定你的初始風險(Initial Risk, R)為5*100=500元。也就是R=500。

在你的交易策略裡,你可能賺取的利潤、損失我們都用R去表示。你只能輸1R或是更少。而必須讓你的獲利大於1R。

R是你制定策略所規劃的。然而,可能天不從人願,隔天開盤Apple直接跳空跌了10元,來到490元。

這時,你的損失是10*100=1000元,也就是2R。(這是我們所要避免的,損失就是要控制在1R或1R內。)

你當然也可能很幸運,過了一個月後,蘋果漲到600元。你獲利100*100=100,00元。這時你的獲利為20R。

上面的計算,沒有包括手續費。當然手續費在實際交易上一定會有的,需要納入考量。因此跳空的損失實際上會大於2R一些(加上手續費),而獲利會比20R小一些(扣掉手續費)

我們假設你有個交易策略,執行下來的交易紀錄如下:

2013年11月01日:IBM股票賺14元

2013年11月02日:IBM股票賠6元

2013年11月03日:IBM股票賠4元

2013年11月04日:IBM股票賺8元

2013年11月05日:IBM股票賺20元

2013年11月06日:IBM股票賠5元

紅色代表賺錢,綠色代表虧損,以此例來說,

平均獲利為14元,平均勝率為50%;

平均虧損為5元,平均輸率為50%;

基本上,只要你的交易策略期望值是正的,就是有可能會獲利的交易策略。

好一點的投資人會制定交易策略,但還是不知道如何制定自己的初始風險。

Tharp建議,你可將交易紀錄的平均虧損,設為你的1R。

以上述例子而言,平均虧損為5元,因此可將R設為5,代表著每次交易若是遇到虧損,平均會虧5元。

這時你的每次交易,每一塊錢可能虧損下,平均可賺4.5元/5元 = 0.9 (元/可能虧1元的風險)。投資1元若能變成1.9元,真太屌了!

星期五;一天一錠,效果一定,歡迎訂閱「幣圖誌Bituzi電子報」平均獲利為14元,平均勝率為50%;

平均虧損為5元,平均輸率為50%;

基本上,只要你的交易策略期望值是正的,就是有可能會獲利的交易策略。

期望值 = (平均獲利*勝率) - (平均虧損*輸率)

所以期望值為 14*50% - 5*50% = 4.5。這代表著平均每交易一次,可以獲利4.5元。

上面是一般人認知的期望值算法。然而,這4.5元有什麼意義?

如果今天你的資產只有100元,而每次交易可賺4.5元,那很厲害,資產是以45%的速度成長。

但如果今天你的資產有100萬元,每次交易只賺4.5元,你可能會嫌賺太慢,甚至根本不想繼續這樣的交易。

因此,平均每次交易可賺多少錢,並沒有多大意義!

我們更關心的是:平均每次交易,每一塊錢平均可以賺多少錢?

我們更關心的是:平均每次交易,每一塊錢平均可以賺多少錢?

以上面的例子來說,若我們將R設為4,也就是每次交易虧損最多不會超過1R = 4元。

則每次交易,每一塊錢可能虧損下,平均可賺 4.5元/4元(可能的虧損) = 1.125(元/可能虧1元的風險)。

換句話說,每次交易,在承受虧損1元的風險下,1塊錢可能會輸光,也可能會變成2.125元。賺了112.5%。從這個角度看,這個交易策略實在表現太好了!

事實上Tharp在第一版的書籍裡也用上述的期望值公式,在第二版才作修正如下,將原來的期望值公式,再除上每次交易可能遭受的風險。

(平均獲利*勝率) - (平均虧損*輸率)

期望值 = ---------------------------------------------------

1R

如果你不知道如何計算你的初始風險R?

大部份的投資人都不知道自己的初始風險是什麼!甚至交易時只是憑感覺買賣,毫無任何交易策略可言。好一點的投資人會制定交易策略,但還是不知道如何制定自己的初始風險。

Tharp建議,你可將交易紀錄的平均虧損,設為你的1R。

以上述例子而言,平均虧損為5元,因此可將R設為5,代表著每次交易若是遇到虧損,平均會虧5元。

這時你的每次交易,每一塊錢可能虧損下,平均可賺4.5元/5元 = 0.9 (元/可能虧1元的風險)。投資1元若能變成1.9元,真太屌了!

交易一定有風險,謹慎理財,資金控管才是王道。

未來我們繼續完成這本經典書籍的導讀....

↧

↧

發現六大都會區 最新熱門店面商圈

紅色子房語錄:投資店面要訣,就是要「集市」。

在上次「地產W世代」課程,有位學員是資深的預售屋紅單投資客,好奇來參加我的課,想知道怎麼成為真正的地產投資家。休息閒聊之際,我建議他別再炒房,除了會將自己的利益建立在別人的痛苦上,國稅局現在也正追查紅單買賣的權利交易所得稅。

如果讀者仍想從不動產取得財務自由的機會,投資就應該回歸到基本面,學習投資收益型不動產,並以招商帶動區域經濟、創造就業機會來增值不動產。

那麼,一開始該怎麼做呢?

投資店面是一個很好的開始。

聽到投資店面,許多人都覺得是動輒數千萬甚至上億的投資。其實若資金有限,採用「寧為雞首,不為牛後」的策略,可以選擇台北市以外其他直轄市都會區尋找投資機會。

不知道怎麼找?

由紅色子房主持研究的「Yam房價網」,近期更新程式至2.0版本,增加全台灣店面、辦公室的實價登錄資料,並結合GoogleMap圖資語法,呈現簡潔清楚的分析資訊。

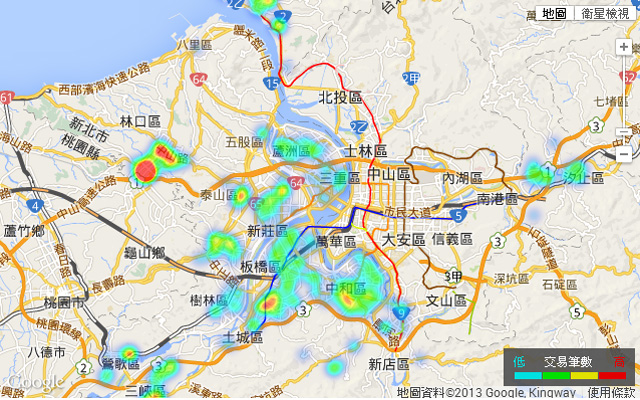

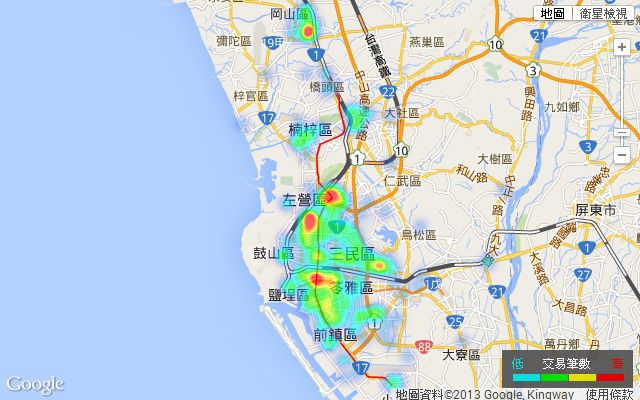

我們就來看看六大都會區的「店面交易熱區分析」吧!

台北市分析

台北市店面交易熱區,很顯然分布在核心都會區,出了核心都會區店面就得圍繞著主要捷運站商圈走。而店面交易紀錄也是「重西輕東」,應該與東區大多為財團持有的大型百貨商場,西區則較多街邊零售店面發展機會有關。同時,圖資分析顯示中山區與萬華區的發展熱絡,讀者可以再深入了解各區域的街巷店面交易狀況,找出該商圈的調性與特色,尋找合適的投資物件。

新北市分析

新北市的熱門店面交易區,基本上也是逐捷運商圈發展。比如土城的海山站周邊、中和的景安站周邊,都是店面交易熱絡的地區。捷運尚未通車的地區如林口的文化二路,由於有早期發展的住宅商圈,加上林口許多新建案的陸續完工以及新移民的進駐,同時挾著未來機場捷運通車的增值空間,近年來也成為店面投資的區域新寵。

桃園縣分析

桃園縣的熱門店面交易區域,其實也是該鄉鎮市的熱門商圈。這樣的商圈分布直徑範圍多數不會超過3公里,同時也是以多核心的分布方式存在。以中壢市為例,仍以環北路、環南路、環東中路所圍繞區域,為主要「環內」商圈,圓心所在應該就是SOGO百貨商圈吧!而讓紅色子房也很感興趣的,則是遷入許多台北通勤族及機場工作族的南崁生活圈,目前顯示也是店面持續發展的熱門區域。

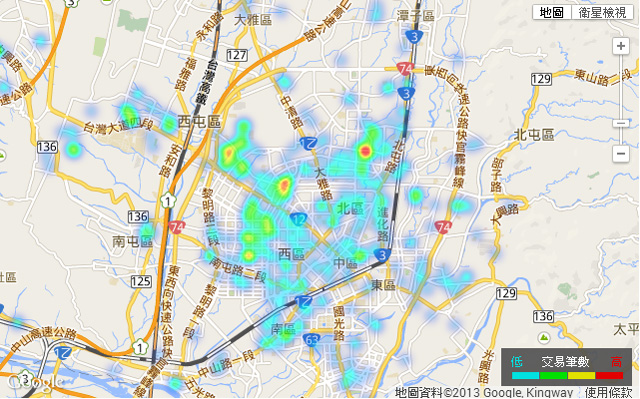

台中市分析

還記得某位學員曾請教我,想投資台中市舊市區火車站周邊的店面;若以台中市店面交易熱度圖分析,可發現熱門店面發展區域,以新興發展的西屯區及北屯區為主流。因此,即使能夠以便宜價格購買舊市區火車站周邊的店面,紅色子房認為目前該區蕭條情況仍未改善,除非有大規模的區域改造計畫實現,後續出場仍有風險。至於交易熱度較高者,學生與觀光客仍多的逢甲商圈,加上中科工作族的生活需求,仍蟬聯店面投資的最愛。

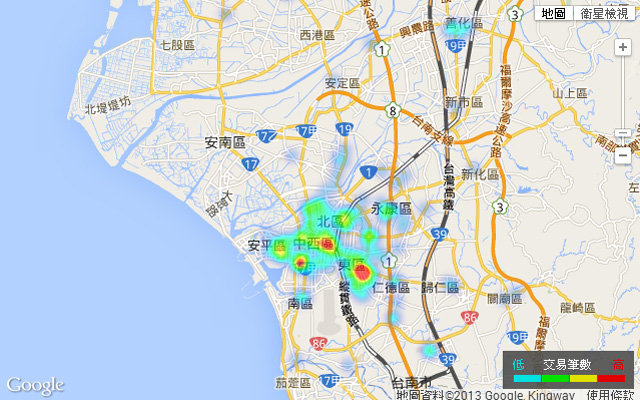

台南市分析

台南市是一個很有意思的古城,雖說觀光客頗多,但地方生活商業可支持的商圈其實不多。依紅色子房的經驗,店面不能只靠周休二日的觀光人潮,還得兼顧平日市民的消費人潮,才能吸引高付租能力的租客。台南市中西區顯然比較有這樣的區位條件,因此店面交易較為熱絡。至於新興發展且生活條件優良的東區文化中心生活圈,也偶有爆大量的店面交易出現。

高雄市分析

高雄的店面發展熱區,呈現沿捷運紅線發展的有趣現象。比如紅橘線交會的美麗島站、連接北漢神商圈的巨蛋站,三鐵交會的左營站周邊,都有大量店面交易的紀錄。隨著中、北高雄的住宅發展熱絡,大量新住戶也帶動的地區店面的熱潮,加上許多中大型商場的開幕,似乎也漸漸形成「集市」的發展氛圍;而這樣的氛圍也就是投資店面所需要的環境呀!

是的,投資店面更需要談「Location, Location, Location」。

而且最有意思是除了Location以外,讀者還可以用創意去塑造店面商場環境的主題,引進可帶動加值的優質租戶,進而創造「集市」的氛圍。

掌握了這樣的技巧,也許下一個讓某地區實價登錄爆大量的交易紀錄,就是你的案子!

↧

小資上班族的美股理財懶人法

K剛好中午休息時間,

我們就一起在1F的怡客咖啡吃了份簡單的午餐...

在南港軟體園區內的怡客空間蠻寬敞的,

挑高的空間配上無線網路,

可以看到總是有人帶著筆電在此休息or辦公(或許是放空自己也不一定)

雖然南港近幾年來發展很快,

但是對於一個外地來打拼的年輕人K來說,

只靠一份薪水,似乎是無法滿足他的開銷。

K吃著奶油培根義大利麵邊問說:

「畢德,如果像我這樣的小資族,有沒有辦法靠投資賺大錢呢?」

我喝了一口不太酸的葡萄柚汁:

「喔,賺大錢應該是很難,但是賺小錢應該是還ok,

小資本的投資人往往想要趕快翻身擁有大資本,這種心態反而容易虧錢。」

K急急忙忙放下刀叉問:

「好好好,那你總可以分享一下賺小錢的方法吧?

當工程師一個月薪水4萬多,雖然夠付房租,

但是對於車貸、電信帳單、還有寄回家裡的錢,

其實是有壓力的...」

畢德歐夫分享了最簡單的定時定額買大盤的概念。

一般概念與做法

許多投資的讀者都知道台股市場當中有個好物就是台灣五十基金,代號就是0050,

對於許多投資人來說,這三四年來一定不陌生這套作法,

已經有許多坊間的財經雜誌提到過。

大致上分為以下兩種作法:

第一、如果台股跌到5000點以下,就要大買0050,

可能將資金分為三份,跌500點就買一份。

第二、台股7000點以下,固定每個月都買進3000元,

一直買下去。

事實上美股也可以這樣做,而且績效是更突出的,

我們先來看看台灣50基金(代號0050)

從2008年1月1日到上週五的收盤表現吧!

假設手續費為0,股利領到後再投資,

每個月1號投資100美金,也就是約3000元新台幣,

總投資成本:7100美元

資產終值:10395美元

獲利金額為:3295美元

我們再來看看美股的S&P500的指數型基金SPY

同樣的條件,我們看會發生什麼事。

總投資成本:8945美元

資產終值:13393美元

獲利金額為:4448美元

詳細數據都在圖表中,

讀者可以自行比較。

不過這個方法在股市相對高點的時候,

一定會被拿出來說

「現在這麼高,投資不就追高了嗎?」

事實上這句話對錯各一半,

對的是現在確實是歷史相對高點,

台股或許還有2000點才會到萬點,

但是美股現在「根本就是歷史高點」,

上圖為SPY月線圖

事實上美股大盤幾乎每個月每週都還再創新高,

強者恆強的情況下,

目前看不到弱勢轉空的理由,

不過既然投資人有顧慮的話,

那我們就應該提出「新的解決方案」。

新觀念與改良方案

畢德歐夫獻上新的定時定額大法,我們把標的改變,不要買大盤了。

那我們要買什麼呢?

事實上美股當中有許多產業龍頭公司,

獲利不斷創下新高,

如果讀者只用過去歷史高點來看這些公司,

那一定是看著高點,不斷創下新的高點。

什麼是最高?我們沒有人知道哪裡是最高點,

試想如果企業的獲利不斷往上增加,

為什麼我們要侷限自己的想法,

「認為股價一定要停留在某個範圍?」

我們來看看少子化已經是未來的趨勢,

但是老年人不斷增加卻是現在進行式,

未來老年醫療的商機無限,

如果讀者也認同這樣的觀點,

買進XLV(健康保健醫療ETF)似乎是不錯的選擇。

我們來看看假設手續費為0,股利領到後再投資,

每個月1號投資100美金,也就是約3000元新台幣,

跟以上的假設都一樣,會跑出什麼樣的結果呢?

總投資成本:7082美元

資產終值:12125美元

獲利金額為:5043美元

年化報酬率高達9.61%!

XLV成份股有哪些呢?

強生(JNJ)、輝瑞(PFE)、默克(MRK)、施貴寶(BMY)...

這些生技大藥廠,都是世界數一數二的龍頭,

如果用懶人投資法可以讓你安心又放心,

那何樂而不為呢?

有許多的產業類股,即使讀者不敢嘗試單一公司,

那也可以買進一整個產業...

讀者看到這邊,別再覺得投資美股很麻煩了,

畢德歐夫的新書「美股大贏家」於各大書店上架了,

這是一本針對「初學者」所寫的彩色圖文書,

包含如何查詢各種類ETF、如何利用免費的網站資訊,

更重要的是如何開一個屬於自己的美國帳戶。

感謝美股前輩綠角、台指當沖一哥金湯尼、聶建中教授幫我推薦此書,

畢德歐夫真誠推出這本工具書,希望可以幫助到更多的讀者。

也感謝三采文化、團隊成員Anson、Blue,沒有他們就沒有今天這本書。

希望你們喜歡今天的文章,謝謝,

別忘了分享給更多朋友。

理財懶人法可以運用的範圍很廣,不一定要讓自己侷限在台股之中,如果願意走出台灣,那就看看國際舞台有多大吧!不管是醫療、金融、科技、能源,自己照著「美股大贏家」書中的圖文,一步步玩看看,就會知道投資美股一點都不難。

或許您對更多美股文章有興趣

美股投資不可不知的25檔權值股

2013年最違背地心引力的市場,日本股市(一)

進入美股市場新手最需要知道的五件事

檸檬汁需要黃金比例,投資組合也需要黃金比例?

最吸睛的遊戲產業,超越台積的王者公司(下)

↧

選擇適合自己的交易模式才會勝利!

市場上的交易方式百百種,有使用人工手動下單交易的方式,也就是所謂的主觀交易;也有使用電腦自動下單交易的方式,也就是所謂的程式交易,但是不管使用何種方式,你都必須透過電腦所傳遞出的訊息來做交易。不管是成交的數據或是自己整理過的數據所表達出的指標等,都是必須透過電腦去演算出來的結果。因為人腦無法同時處理太多數據,人只要透過自己給定的條件而整理過後的數據來判斷是否要下單就可以了。

![]()

當然因為交易週期的差異,有的人看的週期比較長,就可以慢慢過濾訊息後再做是否要下單的決定。但如果是較短線或極短線交易的話,人無法在極短時間內消化太多資訊做出是否要下單的決定時,就必須交給電腦判斷後來自動下單。所以使用電腦演算過後來做自動交易的交易模式統稱為演算法交易,而程式交易也是演算法交易的其中一種。

基本上,厲害的交易者可以自己利用程式語言(如:C語言、Java等)撰寫出一套屬於自己的交易系統。當然這需要相當高深的程式功力才有辦法做到,像我們這些凡人沒辦法使用如此高深的程式語言,只好退而求其次,使用人家替我們寫好的程式交易軟體來做交易,如:TradeStation、MultiCharts、MT4、HTS等軟體。使用這些軟體交易,就不用自己去架構系統,只要學會一些常用的程式指令,給定進出場條件,然後設定下單方式,也能達到自動交易的方式。

※善用程式處理交易資訊並做出交易判斷,以彌補人無法在短時間內做出判斷

上面說過,當你要接收的訊息越多,要處理的資料越多,就越不可能用人腦來判斷。當你是一個成熟的交易者或是擁有許多資金,不可能只交易一個市場,為了分散風險,多市場多商品的交易是必要的,而亞洲市場與歐美市場是時間接連的市場,你想過著早盤交易亞股市場,午盤交易歐股市場,晚盤交易美股市場的生活嗎?不可能嘛!人總是要休息的,這時候只好交給電腦來幫助你交易,這也是要使用程式交易的原因之一。

※人的工時有限,但是電腦卻可以全天候交易,幫你交易全球市場的眾多商品來分散風險。

![]()

當然,不是所有人都是全職交易者,如果你只是一般上班族,沒辦法整天看盤,那你要怎麼人工交易呢?所以很多人會選擇買賣股票,因為週期可以拉長,不用及時進出而一直盯盤。不過只單純交易台灣市場的股票,也不容易分散風險,最後勢必還是得跨出去交易其他商品。而且現在投資人都很聰明,網路上也越來越多交易的資訊可以參考,大家都會開始自己研究一套屬於自己的交易方法。所以大家都會利用時間來做研究,期待會有另一份收入。這時候,在正常上班時間中要怎麼利用時間來賺取另一份收入呢?這時候如果利用程式來自動交易,兩邊都可以兼顧到,也是一種不錯的選擇。

當然,只要是投資都會有風險,創業也是一樣,你可以選擇在家兼職做交易,也可以選擇出去外面創業,但是背後的風險是自己必須去承擔的,獵人絕對不會跟你說做程式交易有多好賺,或是可以賺很大這種不切實際的話。只是在這種低薪時代中,靠錢滾錢的效果可能是比較顯著的,當然失去的速度也可能不容小覷。天下沒有白吃的午餐,一定要花時間去研究市場,增進自己的交易能力,而不是花錢到處找明牌。最重要的是建立一套屬於自己研究交易的方式,這樣才有可能建立出自己的獲利方程式。

※程式交易可以讓一般上班族正常上班又可以做交易。

透過程式交易可以讓你更加了解盤勢,這點是獵人以過來人的經驗想告訴大家的。當獵人剛學習程式交易之前,根本就不懂K線,更不用說技術分析了,什麼通通都不懂。但是在學習程式交易的過程中,藉由觀察K線圖,開始慢慢了解什麼樣的盤勢會賺錢,什麼樣的盤勢會賠錢。一開始寫出來的策略一定是賺不到什麼錢的,慢慢地就知道什麼樣的情況要去避免,加入一些條件來減少交易次數。這樣日復一日的累積功力,除了進場外,你也會知道當發生什麼情況可以提早出場來保住獲利。

![]()

當然你也可以測試坊間傳流的一些交易手法到底會不會賺錢。人總是有一總錯覺,總覺得某種交易方式會賺錢,但是往往都只看到賺錢的一面,卻忽略掉賠錢的那一面,而錯以為自己的交易方式是可以獲利的,但是只要用程式交易做回測後,就會發現,大部分都是慘不忍睹的。

所以學會使用程式交易的好處是,你可以隨時回測自己的想法到底會不會獲利,撰寫程式也是你記錄看盤結果的一種方式,程式交易只是反映出你心中的交易想法來執行交易。當然功力越高,撰寫出來的程式就會越接近心目中真正的交易想法。一個成功的交易者,每天都會做好交易策略的擬定,什麼時候該出手,什麼時候該收手,都會有一定的準則。程式交易也是如此,只是把想法交給程式去執行而已。而程式交易可以避免人性的貪婪,這些是大家都知道的也不必多說。因為交給程式執行,該進場就進場,該出場就出場,沒有模糊地帶。

※程式交易可以幫助你徹底執行交易策略,不會有模糊地帶。

有些主觀交易很厲害的人,往往無法把心中的交易想法轉換成程式語言,這是大家認為程式比較沒有彈性的地方,因為主觀交易的高手經過長時間經驗的累積,知道當發生某些特殊情況該如何反應。但是有時候程式無法把所有情況一一寫出來,而讓有些人覺得缺少了這麼一點彈性。獵人並沒有說程式交易一定是最好的交易方式,也有人透過程式交易來輔助交易,因為可以利用程式寫出一些參考指標來協助判斷。所以程式交易是一種交易工具,端看你如何使用,高手可以利用它賺取可觀的財富,但是使用不當的人也可能因此賠上不少學費。

![]()

不管如何,想辦法精進自己的交易能力是必要的,無論是從交易觀念或是交易工具上的精進都很重要。選擇對於自己來說最適合的交易方式與工具是自己要研究的課題,這點沒有人可以幫你做決定。獵人只能提供一些學習的方式或交易策略的想法來幫助有心想要學習程式交易的人,當然在程式交易外,我們還可以發展很多其他的交易方式,所以程式交易也可以當作是你的資產配置的其中一項選擇,只是要花時間去研究而已。

最後,程式獵人今年最後一次的活動-程式交易魔鬼訓練營,台北場名額即將額滿,有興趣學習程式交易的人,請把握機會喔!

星期二、愛用Google+的幣圖誌朋友,立刻追蹤財經知識

當然因為交易週期的差異,有的人看的週期比較長,就可以慢慢過濾訊息後再做是否要下單的決定。但如果是較短線或極短線交易的話,人無法在極短時間內消化太多資訊做出是否要下單的決定時,就必須交給電腦判斷後來自動下單。所以使用電腦演算過後來做自動交易的交易模式統稱為演算法交易,而程式交易也是演算法交易的其中一種。

基本上,厲害的交易者可以自己利用程式語言(如:C語言、Java等)撰寫出一套屬於自己的交易系統。當然這需要相當高深的程式功力才有辦法做到,像我們這些凡人沒辦法使用如此高深的程式語言,只好退而求其次,使用人家替我們寫好的程式交易軟體來做交易,如:TradeStation、MultiCharts、MT4、HTS等軟體。使用這些軟體交易,就不用自己去架構系統,只要學會一些常用的程式指令,給定進出場條件,然後設定下單方式,也能達到自動交易的方式。

※善用程式處理交易資訊並做出交易判斷,以彌補人無法在短時間內做出判斷

每天工作24小時,不用付加班費的好員工

上面說過,當你要接收的訊息越多,要處理的資料越多,就越不可能用人腦來判斷。當你是一個成熟的交易者或是擁有許多資金,不可能只交易一個市場,為了分散風險,多市場多商品的交易是必要的,而亞洲市場與歐美市場是時間接連的市場,你想過著早盤交易亞股市場,午盤交易歐股市場,晚盤交易美股市場的生活嗎?不可能嘛!人總是要休息的,這時候只好交給電腦來幫助你交易,這也是要使用程式交易的原因之一。

※人的工時有限,但是電腦卻可以全天候交易,幫你交易全球市場的眾多商品來分散風險。

當然,不是所有人都是全職交易者,如果你只是一般上班族,沒辦法整天看盤,那你要怎麼人工交易呢?所以很多人會選擇買賣股票,因為週期可以拉長,不用及時進出而一直盯盤。不過只單純交易台灣市場的股票,也不容易分散風險,最後勢必還是得跨出去交易其他商品。而且現在投資人都很聰明,網路上也越來越多交易的資訊可以參考,大家都會開始自己研究一套屬於自己的交易方法。所以大家都會利用時間來做研究,期待會有另一份收入。這時候,在正常上班時間中要怎麼利用時間來賺取另一份收入呢?這時候如果利用程式來自動交易,兩邊都可以兼顧到,也是一種不錯的選擇。

當然,只要是投資都會有風險,創業也是一樣,你可以選擇在家兼職做交易,也可以選擇出去外面創業,但是背後的風險是自己必須去承擔的,獵人絕對不會跟你說做程式交易有多好賺,或是可以賺很大這種不切實際的話。只是在這種低薪時代中,靠錢滾錢的效果可能是比較顯著的,當然失去的速度也可能不容小覷。天下沒有白吃的午餐,一定要花時間去研究市場,增進自己的交易能力,而不是花錢到處找明牌。最重要的是建立一套屬於自己研究交易的方式,這樣才有可能建立出自己的獲利方程式。

※程式交易可以讓一般上班族正常上班又可以做交易。

了解盤勢,回測交易想法的好工具

透過程式交易可以讓你更加了解盤勢,這點是獵人以過來人的經驗想告訴大家的。當獵人剛學習程式交易之前,根本就不懂K線,更不用說技術分析了,什麼通通都不懂。但是在學習程式交易的過程中,藉由觀察K線圖,開始慢慢了解什麼樣的盤勢會賺錢,什麼樣的盤勢會賠錢。一開始寫出來的策略一定是賺不到什麼錢的,慢慢地就知道什麼樣的情況要去避免,加入一些條件來減少交易次數。這樣日復一日的累積功力,除了進場外,你也會知道當發生什麼情況可以提早出場來保住獲利。

當然你也可以測試坊間傳流的一些交易手法到底會不會賺錢。人總是有一總錯覺,總覺得某種交易方式會賺錢,但是往往都只看到賺錢的一面,卻忽略掉賠錢的那一面,而錯以為自己的交易方式是可以獲利的,但是只要用程式交易做回測後,就會發現,大部分都是慘不忍睹的。

所以學會使用程式交易的好處是,你可以隨時回測自己的想法到底會不會獲利,撰寫程式也是你記錄看盤結果的一種方式,程式交易只是反映出你心中的交易想法來執行交易。當然功力越高,撰寫出來的程式就會越接近心目中真正的交易想法。一個成功的交易者,每天都會做好交易策略的擬定,什麼時候該出手,什麼時候該收手,都會有一定的準則。程式交易也是如此,只是把想法交給程式去執行而已。而程式交易可以避免人性的貪婪,這些是大家都知道的也不必多說。因為交給程式執行,該進場就進場,該出場就出場,沒有模糊地帶。

※程式交易可以幫助你徹底執行交易策略,不會有模糊地帶。

選擇適合自己的交易方式與工具很重要

有些主觀交易很厲害的人,往往無法把心中的交易想法轉換成程式語言,這是大家認為程式比較沒有彈性的地方,因為主觀交易的高手經過長時間經驗的累積,知道當發生某些特殊情況該如何反應。但是有時候程式無法把所有情況一一寫出來,而讓有些人覺得缺少了這麼一點彈性。獵人並沒有說程式交易一定是最好的交易方式,也有人透過程式交易來輔助交易,因為可以利用程式寫出一些參考指標來協助判斷。所以程式交易是一種交易工具,端看你如何使用,高手可以利用它賺取可觀的財富,但是使用不當的人也可能因此賠上不少學費。

不管如何,想辦法精進自己的交易能力是必要的,無論是從交易觀念或是交易工具上的精進都很重要。選擇對於自己來說最適合的交易方式與工具是自己要研究的課題,這點沒有人可以幫你做決定。獵人只能提供一些學習的方式或交易策略的想法來幫助有心想要學習程式交易的人,當然在程式交易外,我們還可以發展很多其他的交易方式,所以程式交易也可以當作是你的資產配置的其中一項選擇,只是要花時間去研究而已。

最後,程式獵人今年最後一次的活動-程式交易魔鬼訓練營,台北場名額即將額滿,有興趣學習程式交易的人,請把握機會喔!

星期二、愛用Google+的幣圖誌朋友,立刻追蹤財經知識

↧

畢德歐夫新書趣聞大公開

看到自己的書終於在博客來上架了,

真的感到很特別,畢竟沒有這樣的經驗。

過程當中有一些的延誤,但是還是趕在第四季耶誕旺季前,

完成了這本書。

寫文章跟寫一本書畢竟是不太一樣的,

雖然過去寫了三年多的專欄文章,

也有許多朋友的支持與建議,

讓自己進步了不少,

但是真的要寫一本書,還是很困難的,

差點就要打退堂鼓了。

編輯說:「很高興認識幣圖誌的作家,

我們希望能夠出一本針對初學者的美股投資書。

盡量以彩色圖片為主,讓大家都能一步步照著做。」

畢德歐夫:「好的,那再請您教我流程、還有章節的編排、

美工圖片的規格大小之類的。」

(說真的出版業我完全不懂)

編輯:「那我會再寄給你寫稿的說明,包含每一章節每一小段要多少字,

附錄的部分也會有規定。再請您配合一下,有問題再說喔!」

畢德歐夫回去收了信,看到了寫稿說明,

用計算機按了一下....

計算機顯示的字數是「91900」....

我真的有點嚇到了,9萬1千9百字,

這...這...

我記得以前最愛看的金庸小說不是一本才10萬字左右嗎?

現在這是怎麼回事??

還說什麼彩色圖片一大堆?

會讓初學者一看就懂?

我氣得打電話過去出版社,

但是電話一接起來又是相當溫柔輕飄的語氣...

(出版社的編輯好像有練過)

「唯...三采你好...」

「你好,我是畢德歐夫,想要請問一下,

寫稿說明是不是有錯誤呢?」

(我想根本是多了一個0吧!九萬多字簡直快嚇退我了)

編輯:「是這樣的,我們這只是初步的預估,

不用擔心,我們一個日期交一部分的章節。」

我:「不是說本書是以彩色圖文為主,

給市場大多數的初學者了解美股市場嗎?

如果文字加上圖片,我怕會比神鵰俠侶第一集還要厚。」

編輯還是非常輕柔的說:

「放心,先寫看看囉!一定可以的,相信我們的專業。」

於是就開始了這段寫作之旅...

創作的過程

在寫作的過程之中,其實也會遇到沒靈感的時候,更困難的是要從哪個角度去寫美股投資,

這才是令我困擾的事,

我試著去回想十幾年來的操作過程,

一開始為什麼會踏入台股市場,

後來轉戰期貨、選擇權的過程,

以及當時交易的心態與營業員之間的溝通。

在當時有國內投信的內線交易弊端,

新聞也鬧得沸沸揚揚,

財經雜誌報導無良的基金經理人,

拿全民的勞保、勞退去瞎搞,

經理人住信義區豪宅,

但是全民買單。

其實這樣的新聞在台灣層出不窮,

而且後來甚至爆發了胖達人基因國際炒股。

(這更有名,不多說了。)

一連串的事情,我覺得應該讓讀者好好去面對自己,

如果讀者不知道台股市場這些妖魔鬼怪,那沒話說...

但是只要你踏入市場幾年下來,

很少人不知道台股有很多疑雲、作弊的事件。

交易成本(證交稅)也很貴。

所以如何讓台灣讀者可以先開啟一個美國帳戶,

離開台股的泥沼,便成為很重要的事情。

而編輯也提供了許多意見,

以一個初學者的角度,告訴我需要什麼。

這對我幫助很大。

封面的過程

封面為什麼不是畢德歐夫雙手交叉胸前?財經書籍大多數都是作者擺個很帥的pose,

或者側臉暗暗的,好像很沉重的樣子。

但是後來發現這年頭只有正妹才會吸睛...

或者是非常帥的型男才會加分...

出版社美編很確定畢德歐夫不是以上兩者,

修圖也很難挽救的時候,

於是我們採用較為務實的作法...

代表美國的老鷹自由飛翔,

並且放了可以象徵美國的星星圖案,

原本有想過放個美國國旗,

後來怕太花太亂,所以放棄...

書名的過程

書名的過程主要是眾多編輯群投票而定,這方面作者本身沒有太多的空間,

雖然我有提出建議,

希望改成「美股小贏家」...

但是似乎反應不太妙...(可能小贏家很遜的感覺~)

接著已經準備要在博客來書店上架的前3天,

我的朋友建議「美股超簡單」也不錯,

這樣對於初學者才有直接的感覺。

不過後來還是覺得美股大贏家比較好,

到時候看大家捧不捧場就知道囉!

與編輯的對話

寫書過程中,國際股市畢竟也是漲了很多,8/2之後連續四週的下跌,

讓編輯被她的主管問了一下,

這樣的盤勢會不會就一路跌下去呢?

身為股票交易員,

必須展現專業的時候到了,

在當時回檔過程中,

畢德歐夫寫了以下這段話,當時那封信如下:

並且附上道瓊週線圖,

讓編輯可以了解目前的多空態勢。

當然後來的美股表現沒有讓我們失望,

目前位置約15720點,

距離當時寫信給編輯的時間,

多頭又上漲了861點。

編輯也常常會與我討論黃金的報價行情,

還有台股的情況,

畢德歐夫也一一回答,

我笑說,要給我一點諮詢費嗎?

討論的時間總是過得非常快速,

真的是很謝謝她。

初學者為什麼需要這本書

1.完整的美股開戶流程,讓每一個讀者都能擁有一個美國帳戶。2.停損是重要的,知道卻做不到,書中加減碼控制,你可以學會慢慢停損。

3.什麼時候最適合作股票?平常上班的你也能輕鬆掌握行情。

4.ADR換股比例怎麼查?你可以利用美股帳戶買進全世界!

5.帳戶內只有美元卻想投資日股,那該怎麼作?

6.你是哪種屬性的投資人?複委託與海外券商哪種適合你?

7.美股產業分類、歷年來配息資料都在哪裡呢?

8.不用再花時間一個一個網站爬文找資料,一本工具書全都搞定。

請推薦給身旁的朋友,「美股大贏家」不談誇大的金額與報酬,我們都知道投資獲利是無法速成的,一步步照著做,試著學習美股投資,一點都不難!謝謝幣圖誌的讀者們支持,感謝。

或許您對更多美股文章有興趣

美股投資不可不知的25檔權值股

進入美股市場新手最需要知道的五件事

虛擬貨幣的逆襲--比特幣的暴起暴跌

尋找下一個特斯拉---Netflix讓投資人美夢成真?

↧

↧

【策經專文】風險管理(上)

此篇幅將探討的主題:

1.風險管理的概念。

2.損益拉回。

3.風險值VaR。

4.尾端期望損失。

策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能,可透過系統做計算並做測試。上一回的【策經專文】,有簡單提到風險的概念,基本上是以損益的波動來做風險的衡量,還舉了兩個賭客對賭的例子,最後導到了相對績效指標的概念,而本次的【策經專文】將焦點放在風險管理的部分,從下一回的的【策經專文】更依此延伸資金管理的議題。

因此在建立管的過程中,如果樣本愈大,管子的對焦將會愈清楚,最好能更能有一段實單績效,那對著「天」的方向將會愈正確。本回的焦點放在風險管理,用到的估計方法,即是建立在歷史樣本,去估計未來風險的數值,首先第一步要做的事情,是定義風險,才能知道你要估計的母體-「天」是在哪邊。風險的定義,我們上次有簡單提到-「獲利的不確定性」,對此不確定性,有可能會造成獲利,也有機會造成虧損,我們如果要做估計,則是要把焦點放在虧損的機會跟金額。對於風險的測量,我們假設:

(1)估計未來交易者帳戶的權益最低會落在哪個值?

(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會低於多少值?

(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會虧損於多少值?

看到這邊很容易霧煞煞,以為筆者在玩文字遊戲,但筆者自認沒在耍人,有點概念的讀者很容易就可以知道,假設(1)講的即是拉回,假設(2)指的即是VaR,假設(3)指的即是尾端期望損失;如果交易策略的獲利不確定性愈大,你的權益上上下下的幅度也就愈大,當然拉回的幅度也會愈大,一段時間後,最差的狀況會虧損於更大的。

操作者定義完這些母體風險,接下來要做的事情就是要如何利用樣本去估計母體,這邊要描述正確有用的統計量有以下特性:

(1)不偏性:樣本夠大的話估計出的統計量要與母體相等。

(2)一致性:採用的樣本愈大,估出的統計量愈逼近母體真值。

(3)有效性:許多的估計模型裡,與母體真值偏差愈小的,代表愈有效,這是一個比較來的特性。

(4)充分性:採用的樣本是否能充分代表母體變數,這考量到採樣方式因此並非本文探討的重點。

本文將焦點放在(1)(2),不偏跟一致是相輔相成的,如果樣本愈多,跟母體真值的偏誤就能愈少的話,那此估計模型將會具有代表性。在風險管理的過程中,如果歷史資料給得愈多,估計出的風險值就要愈能收斂逼近到母體真值,估計量就跟實戰風險偏誤愈少。

第 T 個投資基準日的 DrawDown = T 期累積損益 - T 期以後最低累積損益

因此在每個投資點,都可以從後面的累積損益資料算出拉回值,而一段資料中最大的拉回值即為最大拉回值(MaxDrawDown)。

筆者看過很多交易者的討論,絕大多數的人在交易策略的回測中在乎的都是最大拉回值,幾乎以此數值去斷定一個策略的風險程度。在這裡筆者要鄭重強調採用MDD去估計風險值是不適當的,更甚者以MDD被破去判斷一個策略有沒有失效,是有謬誤的做法。

關鍵就在於它是個「MAX」的統計量,筆者在此舉例,假設某一次全國智力測驗,若抽樣出一個班級,想要以那個班級的最高智商,去代表全國最高智商,不可能沒有偏誤,而若樣本擴大為一間學校,則全校最聰明又會更高於全班最聰明,在擴大樣本到全市最高分也更會高於全校最聰明,因此樣本愈大,估計數不會愈來愈趨近一個數字,樣本最高智力也會愈高,除非樣本數量已經大到接近母體,Max才會接近母體真值,但最怕的是母體深不可測;譬如測驗再擴大舉行到全亞洲(母體由全國擴張到全亞洲),那最母體最高智力又更深不可測,無論用任何樣本都很難估計,完全沒有達到樣本愈大愈逼近真值的效果;假設以回測MDD做估計量去估母體,母體即是未來的最大拉回(未來是無限持續下去的深不可測),會發生以下兩件事情:

(1)回測時間愈長,MDD愈大,很多人發現MDD無法固定住又歸咎於樣本不夠多,但給資料愈多卻又把MDD撐大。

(2)當實戰時間一直累積下去後,MDD也將會愈來愈大,因為觀察樣本也漸漸增加了,MDD不會穩定。

最後我們得到一個結論,「隨著交易時間經過,MDD遲早會破」,當然回測的時間愈長,MDD會需要較久的時間才會刷新紀錄。這是正常且合理的事情,千萬別因此覺得因此策略失效了。筆者早些年剛開始在做交易的時候,回測皆針對縮小MDD為目標,MDD愈小愈安心,還甚至以MDD作為每口保證金準備的依據,但開始實戰後,發現到MDD紛紛跌破,當時認為慘不忍睹,認為策略無效而紛紛把策略停用,另行開發新策略;但再過一段時間後策略績效紛紛回檔,但筆者自己已經被「掃出場外」,錯過賺回來的機會,而筆者當時手上的250萬到最後只剩下60萬,這是一個錯誤的資金控管與風險估計的概念,當時沒領悟到MDD的真相(卻也在當時另行開發新策略的過程中又斬獲更多新策略,也才能在日後能建立完整的策略組合)。

在策略經理人中,針對績效拉回的測試亦採用了另一個角度-平均拉回,原因在於利用歷史樣本去估計最大拉回實在過於困難,就向金氏世界紀錄人很難永遠保持紀錄一樣,而採用平均拉回是比較適當的方式,譬如取樣100人的平均智力去推估全國平均智力,會有偏誤,但取樣1000人的平均智力將會很逼近全國智力,取樣到5000人後相信幾乎沒有差距,如此符合估計量的不偏性與一致性。以下圖為例,平均拉回在17632元(此策略為小台),當然樣本數夠的話,平均拉回是愈小愈好,用此數字去做比較會比MDD更能充分代表母體。(點圖均可放大)

在歷史回測模組的拉回測試中可以找到這個畫面,每個投資基準日都有一個拉回權益值(表格第四列),把所有拉回權益值平均起來即可。

拉回測試中能設定拉回臨界值(可自行設定),隨著滑鼠游標移動的淡藍色橫槓代表臨界線(投資基準日的累積損益-臨界值);只要拉回值超過臨界值的點全部列為滅亡(即為圖中的紅色叉叉),會發現到一個現象,通常滅亡都是再破新高那一天開始投資的。

再進一步,把「顯示全部樣本」的勾勾取消掉,則下方的表將只會列出滅亡的投資日,很清楚可以看到如果在2006-07-19開始投資此策略,將會在2007-05-31拉破臨界值而滅亡(圖中的橘色星號,已經低於藍色臨界線了)。

這個圖表可以幫助我們控制風險,如果一個策略的滅亡都是發生在持續往上突破所創的新高,那此屬合理現象,但若是在績效下跌一大段後還繼續發生滅亡的話,代表此策略的風險難以控制,可能就要當成重要警訊了。以下這張圖是以另一個方式表示同樣的概念,拉回愈大則下面的柱狀圖愈長,在一些回測軟體也能看的到,但策略經理人搭配拉回臨界值,只要拉回大於臨界值,則該投資日的柱狀圖標記為紅色(柱狀圖破黑色臨界線)。

─本文感謝「策略經理人」提供分享。

1.風險管理的概念。

2.損益拉回。

3.風險值VaR。

4.尾端期望損失。

策略經理人擁有目前交易回測分析工具中最強的風險管理功能,可透過系統做計算並做測試。上一回的【策經專文】,有簡單提到風險的概念,基本上是以損益的波動來做風險的衡量,還舉了兩個賭客對賭的例子,最後導到了相對績效指標的概念,而本次的【策經專文】將焦點放在風險管理的部分,從下一回的的【策經專文】更依此延伸資金管理的議題。

風險管理概念

數量化的風險管理,會用到一些基礎的估計法去對風險做估計;以統計的角度來看估計的定義,這個動作筆者一言以蔽之的譬喻即是「以管窺天」。歷史的樣本代表「管」;母體是未來到永久的真值代表「天」。以過去的資料去取樣,經過處理後用來預估將來實戰時的數值,將此比喻為估計,而我們做回測的時候也就是在建立一道管的連貫流程,以管窺天本身沒有錯,錯的問題是在於使用者的管子是否正確。因此在建立管的過程中,如果樣本愈大,管子的對焦將會愈清楚,最好能更能有一段實單績效,那對著「天」的方向將會愈正確。本回的焦點放在風險管理,用到的估計方法,即是建立在歷史樣本,去估計未來風險的數值,首先第一步要做的事情,是定義風險,才能知道你要估計的母體-「天」是在哪邊。風險的定義,我們上次有簡單提到-「獲利的不確定性」,對此不確定性,有可能會造成獲利,也有機會造成虧損,我們如果要做估計,則是要把焦點放在虧損的機會跟金額。對於風險的測量,我們假設:

(1)估計未來交易者帳戶的權益最低會落在哪個值?

(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會低於多少值?

(2)估計一段時間後交易者帳戶的損益最差的狀況下會虧損於多少值?

看到這邊很容易霧煞煞,以為筆者在玩文字遊戲,但筆者自認沒在耍人,有點概念的讀者很容易就可以知道,假設(1)講的即是拉回,假設(2)指的即是VaR,假設(3)指的即是尾端期望損失;如果交易策略的獲利不確定性愈大,你的權益上上下下的幅度也就愈大,當然拉回的幅度也會愈大,一段時間後,最差的狀況會虧損於更大的。

操作者定義完這些母體風險,接下來要做的事情就是要如何利用樣本去估計母體,這邊要描述正確有用的統計量有以下特性:

(1)不偏性:樣本夠大的話估計出的統計量要與母體相等。

(2)一致性:採用的樣本愈大,估出的統計量愈逼近母體真值。

(3)有效性:許多的估計模型裡,與母體真值偏差愈小的,代表愈有效,這是一個比較來的特性。

(4)充分性:採用的樣本是否能充分代表母體變數,這考量到採樣方式因此並非本文探討的重點。

本文將焦點放在(1)(2),不偏跟一致是相輔相成的,如果樣本愈多,跟母體真值的偏誤就能愈少的話,那此估計模型將會具有代表性。在風險管理的過程中,如果歷史資料給得愈多,估計出的風險值就要愈能收斂逼近到母體真值,估計量就跟實戰風險偏誤愈少。

損益拉回(DrawDown)

拉回代表的意思顧名思義,在未來的損益,最大會虧損到甚麼程度。計算上很簡單:第 T 個投資基準日的 DrawDown = T 期累積損益 - T 期以後最低累積損益

因此在每個投資點,都可以從後面的累積損益資料算出拉回值,而一段資料中最大的拉回值即為最大拉回值(MaxDrawDown)。

筆者看過很多交易者的討論,絕大多數的人在交易策略的回測中在乎的都是最大拉回值,幾乎以此數值去斷定一個策略的風險程度。在這裡筆者要鄭重強調採用MDD去估計風險值是不適當的,更甚者以MDD被破去判斷一個策略有沒有失效,是有謬誤的做法。

關鍵就在於它是個「MAX」的統計量,筆者在此舉例,假設某一次全國智力測驗,若抽樣出一個班級,想要以那個班級的最高智商,去代表全國最高智商,不可能沒有偏誤,而若樣本擴大為一間學校,則全校最聰明又會更高於全班最聰明,在擴大樣本到全市最高分也更會高於全校最聰明,因此樣本愈大,估計數不會愈來愈趨近一個數字,樣本最高智力也會愈高,除非樣本數量已經大到接近母體,Max才會接近母體真值,但最怕的是母體深不可測;譬如測驗再擴大舉行到全亞洲(母體由全國擴張到全亞洲),那最母體最高智力又更深不可測,無論用任何樣本都很難估計,完全沒有達到樣本愈大愈逼近真值的效果;假設以回測MDD做估計量去估母體,母體即是未來的最大拉回(未來是無限持續下去的深不可測),會發生以下兩件事情:

(1)回測時間愈長,MDD愈大,很多人發現MDD無法固定住又歸咎於樣本不夠多,但給資料愈多卻又把MDD撐大。

(2)當實戰時間一直累積下去後,MDD也將會愈來愈大,因為觀察樣本也漸漸增加了,MDD不會穩定。

最後我們得到一個結論,「隨著交易時間經過,MDD遲早會破」,當然回測的時間愈長,MDD會需要較久的時間才會刷新紀錄。這是正常且合理的事情,千萬別因此覺得因此策略失效了。筆者早些年剛開始在做交易的時候,回測皆針對縮小MDD為目標,MDD愈小愈安心,還甚至以MDD作為每口保證金準備的依據,但開始實戰後,發現到MDD紛紛跌破,當時認為慘不忍睹,認為策略無效而紛紛把策略停用,另行開發新策略;但再過一段時間後策略績效紛紛回檔,但筆者自己已經被「掃出場外」,錯過賺回來的機會,而筆者當時手上的250萬到最後只剩下60萬,這是一個錯誤的資金控管與風險估計的概念,當時沒領悟到MDD的真相(卻也在當時另行開發新策略的過程中又斬獲更多新策略,也才能在日後能建立完整的策略組合)。

在策略經理人中,針對績效拉回的測試亦採用了另一個角度-平均拉回,原因在於利用歷史樣本去估計最大拉回實在過於困難,就向金氏世界紀錄人很難永遠保持紀錄一樣,而採用平均拉回是比較適當的方式,譬如取樣100人的平均智力去推估全國平均智力,會有偏誤,但取樣1000人的平均智力將會很逼近全國智力,取樣到5000人後相信幾乎沒有差距,如此符合估計量的不偏性與一致性。以下圖為例,平均拉回在17632元(此策略為小台),當然樣本數夠的話,平均拉回是愈小愈好,用此數字去做比較會比MDD更能充分代表母體。(點圖均可放大)

在歷史回測模組的拉回測試中可以找到這個畫面,每個投資基準日都有一個拉回權益值(表格第四列),把所有拉回權益值平均起來即可。

拉回測試中能設定拉回臨界值(可自行設定),隨著滑鼠游標移動的淡藍色橫槓代表臨界線(投資基準日的累積損益-臨界值);只要拉回值超過臨界值的點全部列為滅亡(即為圖中的紅色叉叉),會發現到一個現象,通常滅亡都是再破新高那一天開始投資的。

再進一步,把「顯示全部樣本」的勾勾取消掉,則下方的表將只會列出滅亡的投資日,很清楚可以看到如果在2006-07-19開始投資此策略,將會在2007-05-31拉破臨界值而滅亡(圖中的橘色星號,已經低於藍色臨界線了)。

這個圖表可以幫助我們控制風險,如果一個策略的滅亡都是發生在持續往上突破所創的新高,那此屬合理現象,但若是在績效下跌一大段後還繼續發生滅亡的話,代表此策略的風險難以控制,可能就要當成重要警訊了。以下這張圖是以另一個方式表示同樣的概念,拉回愈大則下面的柱狀圖愈長,在一些回測軟體也能看的到,但策略經理人搭配拉回臨界值,只要拉回大於臨界值,則該投資日的柱狀圖標記為紅色(柱狀圖破黑色臨界線)。

─本文感謝「策略經理人」提供分享。

↧

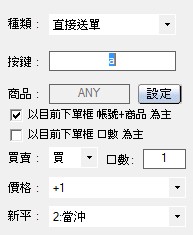

短線當沖的常用熱鍵

隨著量能萎縮,當沖客有時不得不在短線上討生活

贏錢的時候想要抱久一點的時間,常常贏的抱到變輸的

輸錢的時候想要多撐一點時間,常常發現越輸越多

這可能是玩笑話,但也是許多當沖客的痛

近期的盤勢當中,如果做法不夠犀利,常常會做一段時間下來

發現沒甚麼輸贏,晃著晃著就要收盤了

跑短線除了要有敏銳的盤感、果斷執行的紀律

有時善用工具也是一個提升操作效率的方法

下單軟體進化的速度越來越快

如果只是一天下個兩三筆單,或是做長線的波段單

這個部份可能沒那麼講究

但如果日內的主觀操作,單子的量稍微大一點

密集的進出場,你須要更便利的操盤工具來讓做單效率提升

想當年,金湯尼剛踏入市場下第一筆單的時候

連五檔點價下單的功能都不知道

還在選「多」跟「空」

選完再key價位,再按送出,還會跳個視窗問你是否確定?

火車都已經開到基隆去了...

目前下單介面上,看五檔報價點價下單應該是主流

但是點這個動作,他畢竟還是要用到滑鼠

你不得不承認有時候行情來的比你的滑鼠快

必備的熱鍵

對於一個專業的短線當沖客來說熱鍵這件事是必要的,而且一定要調到你最熟悉的狀況

專業一點的下單軟體,在報價五檔的操作上,

可以讓熱鍵「完全」取代滑鼠的動作

沒錯,是完全,而且要比滑鼠還要快

下面提到的這些功能,都是金湯尼實際做單上常使用的功能

如果你覺得很實用,也可以詢問你的期貨營業員

是否你所使用的券商軟體也可以做這樣的設定

以下軟體為元大ymf

買與賣

單純的買跟賣,裡頭還有許多學問

金湯尼有聽過當沖永遠只有兩顆熱鍵的神人級操盤手

就是市價買、市價賣,

每天敲著鍵盤的兩顆鍵,就賺進了上千萬的年收入

只要決定要進場,就是一定要買到,決定要出場,就是一定要出掉

不在意短線一兩點的滑價

市價買跟市價賣,是必備的兩顆鍵,也是最常用到的

除此之外還有幾種設定

買的話有成交價+1檔、+2檔....

這種買法聽起來跟市價敲很像,盤不怎麼動,

一般的狀況他成交的點位跟市價會很像

不同的是丟出去的單子不是市價單,而是限價單

在快市或是外盤TICK和TICK之間有價位是沒掛單時

成交價+1會在最佳第一檔的地方掛單,而不是直接市價打到多一兩點的外盤

但如果價位沒回來就從此上去,也有可能會不成交

通常買成交價+1、賣成交價-1,都是用於觸價停損上不讓滑價太多

另外也有買成交價-1、-2、-3....

意思就是在內盤掛價,在小區間盤勢晃來晃去時,也方便你掛單不用去點價位

全部刪單

上下五檔10個TICK跑短線,盤很慢的時候這樣很有趣,

但一發現吃單的速度快起來,像是要突破時,一鍵點下去,把所有掛單都取消

也是一個必備的功能

全部平倉

這個功能也挺好用的,一鍵按下去,不管是賺錢還是賠錢

直接把場內所有部位清乾淨,不用一口一口慢慢點

因為如果你的預設口數是1,你點一次市價買,就是敲進一口

假設場內已經有10口部位

不管你是要停損還是停利,一次想要全部出來

就不用再點10次,因為快市的時候價位可能就會差很遠了

同樣的這個鍵也可以讓你選是用市價,還是用正負1檔、2檔

口數設定

剛剛提到預設口數1,按一個買或賣鍵,進出場都是1口單

當然,在口數上也要靈活的運用熱鍵的功能

金湯尼舉一個例子,假設今天你要瞬間加碼到滿倉

如你是用滑鼠下單,你要怎麼點?

是連點市價買猛按?還是先調口數再按買進?

滑鼠能做到的事,熱鍵都可以完全做到

如果我預設的熱鍵口數是1口、5口、20口

平常試單時口數是1口進1口出,要瞬間加碼時,

我只要按一個20口的熱鍵再按一次市價買的熱鍵

按兩顆鍵就可以完成這個下單的動作

(再按第二次買、就會加到40口)

這些都可以隨個人做單的習慣去設定

發現加碼錯了,敲進去這個盤竟然沒有順利噴出去

再按一次「全部平倉」,所有的部位一次出場

前後只要敲三下鍵盤

如果順利的噴出去,盤還在拉,還沒看到止漲的現象

賠錢跑的快、贏錢我想慢慢出

我再點一下1口的熱鍵,讓我的送單口數又變回1

之後就敲1次賣出鍵就送出1口賣單,慢慢敲,敲到不想出為止

另外在買賣的設定上,直接送單也可以設定他預設要敲進的口數

讓按兩個鍵的功能再更簡化,而且可以預設是自動單還是保證金減半的當沖單

一次操作期貨和選擇權,也有熱鍵可以切換商品

讓操作上更為方便

這些東西可能剛接觸時會讓你頭昏眼花手忙腳亂,

更慘的是因為不清楚確切的功能而下錯單,

這時請不要客氣,趕緊問問你的營業員請他教你

用熟之後對於進出場的幫助可是不小,尤其是在極短線的操作上更是不可或缺

熟悉自己吃飯的工具,是進場前必須要做的功課,提升進出效率,不然你以為閃電快手是怎麼做到的呢?

↧

資金控管才是王道(二):用SQN衡量你的交易系統!

本週我們介紹 Van Tharp's Definitive Guide to Position Sizing -- Chapter 3

投顧老師:『老師在講你有沒有在聽?只要加入我會員,好的老師帶你上天堂,壞的老師帶你住套房!』

牧清華:『別再相信沒有根據的說法了。要說你的交易策略有多屌,我們用科學化的方式衡量交易系統。』

下面六個交易策略,你覺得哪一個最好?(R-Multiple請見上週文章)

這類型的投資人,喜歡用勝率去做排名,如下:

菜籃族會認為交易策略3最好,玩十次贏九次。可惜,輸的那一次把過去贏的九次都輸回去,還倒賠1R。

如果你有國中數學程度,你是聰明一點的投資人,你可能會用期望獲利來決定哪個交易策略最好:

哇! 交易策略5竄升到第一名,之前勝率最高的交易策略3反而是最後一名。可見勝率高不一定好,勝率低也不一定差。

用期望獲利做排名,順序幾乎與用勝率做排名顛倒。

交易策略5的期望值最高,這意味著,用某種方式做交易,策略5可能可以賺到最多的$$。

老手Care的是到底賺了多少錢,他們用 期望獲利*交易次數去做排名:

用實際賺多少的排名,跟用期望獲利排名順序差不多。交易策略5仍然是最好的選擇。

如果你將1%當做你的初始虧損(-1R),策略5跟策略6可以讓你賺到將近61%與36%的利潤。

另外,有些人會把風險擺在第一位的!

評斷一個交易策略的好壞,以最沒有風險的策略為優先考量。他會根據平均虧損來做排名:

以上幾種交易策略評比的追隨者,牧清華都祝你賺大錢。

Tharp採用統計裡面的T-Score來形容 "交易策略有多好"!

Tharp把它訂為 "系統品質指數",公式如下:

System Quality Number (SQN): (期望獲利/標準差)*交易次數開根號

SQN公式有什麼意義呢?很簡單,稍微瞇著眼睛觀察一下不難理解:

1. 期望獲利越高,SQN值越大。(線性成長)

2. 標準差越小,SQN值越大。(倒數關係)

3. 交易次數(N)越多,SQN值越大。(開根號後線性)

以上第1點與第2點皆很合理:

第1點期望獲利越高,本來就該給這系統比較高的分數。

第2點標準差越小,代表交易產生的風險越小,SQN分數自然就越高。

第3點可能讀者比較難理解:

交易次數(N)越多,代表樣本數越多。換句話說,期望獲利與標準差這兩個值得可信度也越高。

自然,可信度越高,代表估的越準確,SQN分數自然就高。

你或許會想,那我就多弄幾次交易,拉高SQN分數。

所以為什麼N要開根號,交易10次和100次的開根號,多交易了90次,SQN分數會差到10倍;但是交易100次和190次的開根號,一樣多交易90次,SQN分數只差了1.37倍。

我們用SQN來看上面六個策略的排名:

然而,若是交易次數過多,確實也會讓SQN失真,例如你交易了10000次,則根號N=100,這會造成SQN值異常的大。

所以Tharp建議,乾脆都用100次就好。最公平!也就是SQN的比較就用"期望獲利/標準差"就好。

如果上面這五個交易策略採用固定交易100次,則SQN排名如下:

衡量你的交易策略

當你使用SQN時,分數要到多高才叫做好的交易策略,Tharp給了下面的標準去判斷。注意到上述六個交易策略,沒有一個分數到達 3以上 (還不錯, Good System)。

Tharp說,如果上面六個交易策略,會有讓你想要拿來使用進場的衝動,那你選擇策略的標準太低!

這大概就是為什麼大多數人交易會賠錢的原因吧!把一個沒那麼好的交易策略當做聖杯在使用。

星期五;一天一錠,效果一定,歡迎訂閱「幣圖誌Bituzi電子報」

當交易次數N太少,SQN也會相對低。Tharp給了以下的建議:

1. 如果你這策略的交易次數只有十次(N=10),則此策略的SQN至少要大於3.5。

2. 如果你這策略的交易次數只有二十次(N=20),則此策略的SQN至少要大於3.0。

3. 如果你這策略的交易次數只有三十次(N=30),則此策略的SQN至少要大於2.5。

↧